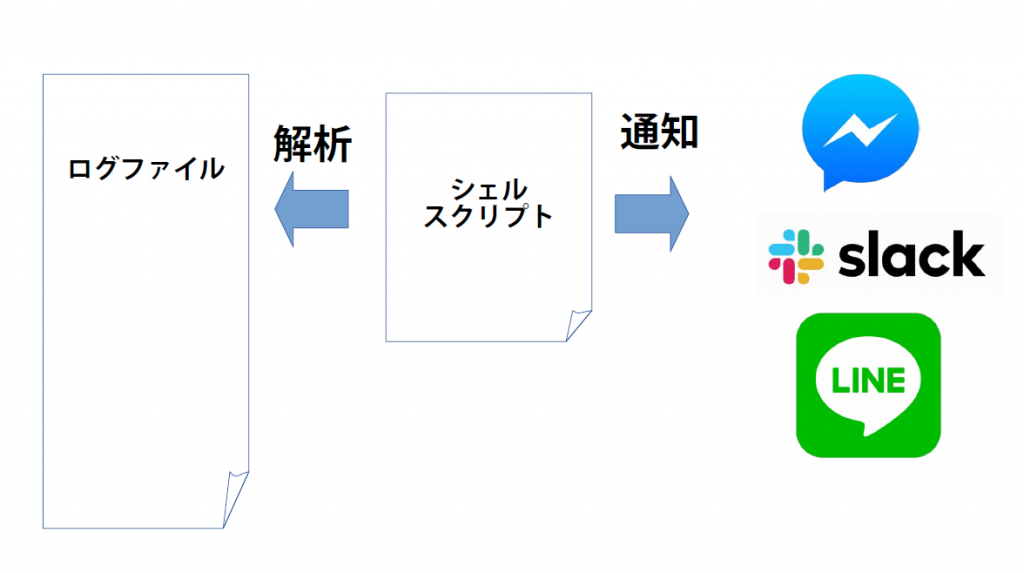

ログの情報を分析して、管理者に警告メッセージを送信するのは、サーバーの運用管理ではよく使う手法です。インターネット側からアクセスできるようにしたサーバーの場合は、特にセキュリティ関連の通知ができると便利です。

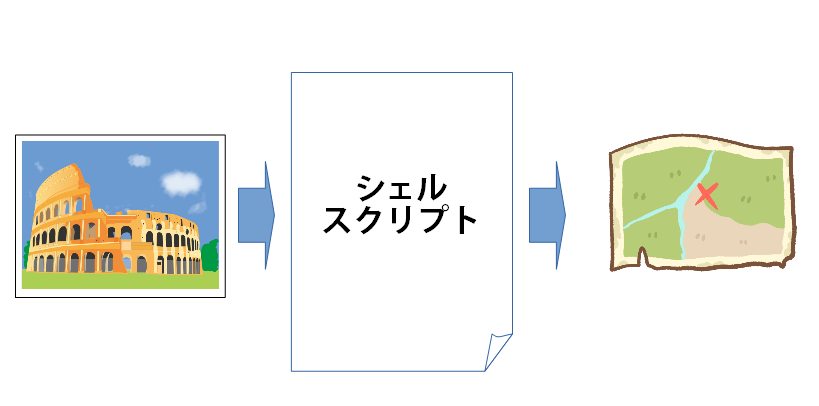

そこで、暗号化通信の「SSH」(Secure SHell)による、Linuxサーバーへのログイン認証のログを監視して、リモートログインや、不正(らしき)アクセスを検知したときにSNSに通知するシェルスクリプトを作成します(図1)。

test

著者:後藤 大地

今回も引き続き、プログラミング言語の「Rust」について解説する。前回も取り上げたが、Rustの学習は「The Rust Programming Language」(https://doc.rust-lang.org/book/)に沿って進めるのがよいと思う。The Rust Programming Languageではまず、「数当てゲーム」(Guessing Game、英訳としては「推測ゲーム」)のプログラムを開発する。これによって、Rustのプログラミングを一通り学べる。

シェルスクリプトマガジン Vol.64は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 自動生成されるRustプログラムのソースコードファイル「src/main.rs」

|

1 2 3 |

fn main() { println!("Hello, world!"); } |

図4 コンパイルに必要な構成情報や依存関係を記したファイル「Cargo.toml」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

[package] name = "guessing_game" version = "0.1.0" authors = ["Daichi GOTO <daichigoto@example.com>"] edition = "2018" # See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html [dependencies] |

図6 ユーザーに対して入力を求め、その入力を受け付けて「あなたの予測値:」として入力値を表示するプログラム(main.rs)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

use std::io; fn main() { println!("数当てゲーム!"); println!("数を入力してください"); let mut guess = String::new(); io::stdin().read_line(&mut guess) .expect("読み込みに失敗しました"); println!("あなたの予測値: {}", guess); } |

図8 変数に値を2回代入するサンプルコード(src/main.rs)

|

1 2 3 4 5 6 7 |

fn main() { let v; v = 1; v = 2; } |

図10 mutを指定して値を変更できる変数と宣言したサンプルコード(src/main.rs)

|

1 2 3 4 5 6 7 |

fn main() { let mut v; v = 1; v = 2; } |

図12 read_line()関数の戻り値を表示させるコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

use std::io; fn main() { let mut s = String::new(); println!("戻り値: {}", io::stdin().read_line(&mut s).expect("エラー")); } |

著者:しょっさん

ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。第4回は、3回目のイテレーションを実施し、システムに必要な機能を実装していきます。

シェルスクリプトマガジン Vol.64は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 マイグレーションファイルのテンプレート

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

'use strict'; module.exports = { up: (queryInterface, Sequelize) => { /* Add altering commands here. Return a promise to correctly handle asynchronicity. Example: return queryInterface.createTable('users', { id: Sequelize.INTEGER }); */ }, down: (queryInterface, Sequelize) => { /* Add reverting commands here. Return a promise to correctly handle asynchronicity. Example: return queryInterface.dropTable('users'); */ } }; |

図4 経費清算のマイグレーションファイルにuser_idのカラムを追加するように修正した

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

'use strict'; module.exports = { up: (queryInterface, Sequelize) => { return queryInterface.addColumn('expenses', 'user_id', { type: Sequelize.UUID, foreignKey: true, references: { model: 'users', key: 'id', }, onUpdate: 'RESTRICT', onDelete: 'RESTRICT', } ); }, down: (queryInterface, Sequelize) => { return queryInterface.removeCulumn('expenses', user_id); } }; |

図5 config/database.tsファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

import { Sequelize } from 'sequelize'; export default function (): Sequelize { const env: string = process.env.NODE_ENV || 'development'; const config: any = require('./config.json')[env]; if (config.use_env_variable) { const config_url: any = process.env[config.use_env_variable]; return new Sequelize(config_url, config); } else { return new Sequelize(config.database, config.username, config.password, config); } } |

図6 権限テーブルのモデルファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |

import { Sequelize, Model, DataTypes } from 'sequelize'; import * as config from '../config/database'; const sequelize: Sequelize = config.default(); class Role extends Model { public id!: number; public user_id!: string; public name!: string; public readonly careated_at!: Date; public readonly updated_at!: Date; } Role.init({ id: { type: DataTypes.INTEGER, autoIncrement: true, allowNull: false, primaryKey: true, }, user_id: { type: DataTypes.UUID, allowNull: false, validate: { isUUID: 4 } }, name: { type: DataTypes.STRING(128), allowNull: false, defaultValue: '' } }, { tableName: 'roles', underscored: true, sequelize: sequelize }); export { Role }; |

図7 ユーザーマスターテーブルのモデルファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |

import { Sequelize, Model, DataTypes } from 'sequelize'; import { Expense } from './expense'; import { Role } from './role'; import * as config from '../config/database'; const sequelize: Sequelize = config.default(); class User extends Model { public id!: string; public boss_id?: string; public first_name?: string; public last_name!: string; public email!: string; public hash!: string; public deleted_at?: Date; public readonly careated_at!: Date; public readonly updated_at!: Date; } User.init({ id: { type: DataTypes.UUID, allowNull: false, defaultValue: DataTypes.UUIDV4, primaryKey: true, validate: { isUUID: 4 } }, boss_id: { type: DataTypes.UUID }, first_name: { type: DataTypes.STRING(32) }, last_name: { type: DataTypes.STRING(32), allowNull: false }, email: { allowNull: false, unique: true, type: DataTypes.STRING, validate: { isEmail: true } }, hash: { allowNull: false, type: DataTypes.STRING(256) }, deleted_at: { type: DataTypes.DATE, defaultValue: null }, }, { tableName: 'users', underscored: true, sequelize: sequelize }); User.hasMany(Role, { sourceKey: 'id', foreignKey: 'user_id', as: 'roles' }) User.hasMany(Expense, { sourceKey: 'id', foreignKey: 'user_id', as: 'expenses' }); User.hasOne(User, { sourceKey: 'id', foreignKey: 'boss_id', as: 'users' }); export { User }; |

図8 passportライブラリを使って、パスワード認証を行う部分(index.tsへの追加)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |

import bcrypt from 'bcrypt'; import passport from 'passport'; import { Strategy as LocalStrategy } from 'passport-local'; import { User } from './models/user'; // passport 初期化 app.use(passport.initialize()); app.use(passport.session()); // passport の認証定義 passport.use(new LocalStrategy({ usernameField: 'user', passwordField: 'password' }, (username, password, done) => { User.findOne({ where: { email: username, deleted_at: null } }).then(user => { if (!user || !bcrypt.compareSync(password, user.hash)) return done(null, false); return done(null, user.get()); }) })); // passport 認証時のユーザ情報のセッションへの保存やセッションからの読み出し passport.serializeUser((user: User, done) => { return done(null, user); }); passport.deserializeUser((user: User, done) => { User.findByPk(user.id).then(user => { if (user) { done(null, user.get()); } else { done(false, null); } }) }); |

図9 ログインの強制(index.ts への追加)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

// ログインの強制 app.use((req, res, next) => { if (req.isAuthenticated()) return next(); if (req.url === '/' || req.url === '/login') return next(); res.redirect('/login'); }); |

図10 src/routes/login.tsファイル(ログインスクリプト)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

import Express from 'express'; const router = Express.Router(); import passport from 'passport'; // GET /login ユーザーログインフォーム router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { res.send('<h1>LOGIN</h1><form action="/login" method="post">ユーザーID:<input type="text" name="user" size="40"><br />パスワード<input type="password" name="password"><input type="submit" value="ログイン"><br /><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>'); }); // POST / ユーザーの認証処理 router.post('/', passport.authenticate('local', { successRedirect: '/', failureRedirect: '/login' }) ); export default router; |

図11 src/routes/expenses/submit.tsファイルの修正

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

import Express from ‘express’; const router = Express.Router(); import { Expense } from '../../models/expense’; // GET /expenses/submit 入力フォーム router.post('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { Expense.create(req.body) .then(result => { res.redirect(‘/‘); }); }); // POST /expenses/submit 経費の申請 router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { const user = req!.user!.email; const id = req!.user!.id; res.send(`<h2>経費入力</h2><form action="/expenses/submit" method="post"><input type="hidden" name="user_id" value="${id}">申請者名:<input type="text" name="user_name" value="${user}"><br />日付:<input type="date" name="date"><br />経費タイプ:<input type="text" name="type"><br />経費詳細:<input type="text" name="description"><br />金額:<input type="number" name="amount"><br /><input type="submit" value="経費申請"><br /><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>`); }); export default router; |

図12 用意した型定義ファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

interface UserModel { id: string; boss_id?: string; first_name: string; last_name: string; email: string; } declare namespace Express { export interface User extends UserModel { } } |

図13 認証関係をつかさどるAuthenticationクラスを記述した「src/controllers/auth/index.ts」ファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |

import bcrypt from 'bcrypt'; import { User } from "../../models/user"; import passport from 'passport'; import { Strategy as LocalStrategy } from 'passport-local'; export class Authentication { static initialize(app: any) { // passport 初期化 app.use(passport.initialize()); app.use(passport.session()); passport.serializeUser(this.serializeUser); passport.deserializeUser(this.deserializeUser); } static serializeUser(user: any, done: any) { return done(null, user); } static deserializeUser(user: any, done: any) { User.findByPk(user.id) .then(user => { return done(null, user); }) .catch(() => { return done(null, false); }); } static verify(username: string, password: string, done: any) { User.findOne( { where: { email: username } } ).then(user => { if (!user || !bcrypt.compareSync(password, user.hash)) return done(null, false); return done(null, user.get()); }); } static setStrategy() { // passport の認証定義 const field = { usernameField: 'user', passwordField: 'password' }; passport.use(new LocalStrategy(field, this.verify)); } } |

図14 認証関係のテストケースを記述した「authentication.test.ts」ファイル

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

import { Authentication } from '../src/controllers/auth/index'; import { User } from '../src/models/user'; describe('authentication', () => { it('serialize', done => { const callback = (arg: any, user: User) => { expect(user.id).toBe('811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA'); expect(user.email).toBe('test@example.com'); expect(arg).toBeNull(); done(); } const user_sample = { id: '811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA', last_name: 'test', email: 'test@example.com', } Authentication.serializeUser(user_sample, callback); }); it('deserialize - positive', done => { const callback = (arg: any, user: any) => { expect(arg).toBeNull(); expect(user.id).toBe('811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA'); done(); } const user_sample = { id: '811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA', last_name: 'test', email: 'test@example.com', } Authentication.deserializeUser(user_sample, callback); }); it('deserialize - negative', done => { const callback = (arg: any, user: any) => { expect(arg).toBeNull(); expect(user).toBe(false); done(); } const user_sample = { id: '', last_name: 'test', email: 'test@example.com', } Authentication.deserializeUser(user_sample, callback); }); it('verify - positive', done => { const callback = (arg: any, user: any) => { expect(arg).toBeNull(); expect(user.id).toBe('811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA'); expect(user.email).toBe('test@example.com'); expect(user.last_name).toBe('test'); done(); } Authentication.verify('test@example.com', 'password', callback); }) it('verify - negative', done => { const callback = (arg: any, user: any) => { expect(arg).toBeNull(); expect(user).toBe(false); done(); } Authentication.verify('test@example.com', 'incorrect', callback); }) it('verify - deleted', done => { const callback = (arg: any, user: any) => { expect(arg).toBeNull(); expect(user).toBe(false); done(); } Authentication.verify('deleted@example.com', 'password', callback); }) }) |

図15 テストデータ作成用のシードファイル(src/seeders/*-demo-user.js)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |

'use strict'; module.exports = { up: (queryInterface, Sequelize) => { return queryInterface.bulkInsert('users', [ { id: '811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA', email: 'test@example.com', last_name: 'test', hash: '$2b$10$IPwsYH8cAD9IarEGhj1/Vua2Lz4y/FD7GubAB.dNgfxgqx6i5heyy', created_at: new Date(), updated_at: new Date() }, { id: '326260F7-2516-4C17-B8D1-DE50EF42C440', email: 'deleted@example.com', last_name: 'deleted', hash: '$2b$10$IPwsYH8cAD9IarEGhj1/Vua2Lz4y/FD7GubAB.dNgfxgqx6i5heyy', created_at: new Date(), updated_at: new Date(), deleted_at: new Date() } ]); }, down: (queryInterface, Sequelize) => { return queryInterface.bulkDelete('users', { id: [ '811FCB5D-7128-4AA6-BFEE-F1A8D3302CDA', '326260F7-2516-4C17-B8D1-DE50EF42C440' ] }); } }; |

著者:清水赳

前回に引き続き、OSSのシステム監視ツール「Prometheus」を「Itamae」というプロビジョニングツールを使って、サーバー監視システムを構築する方法を紹介します。今回は、Prometheusでノード情報を取得・計算する方法や、外形監視、データの可視化方法について解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.64は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 「./cookbooks/blackbox_exporter/default.yml」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

url_head = "https://github.com/prometheus/blackbox_exporter/releases/download" url_ver = "v0.16.0" origin_dir = "blackbox_exporter-0.16.0.linux-amd64" install_dir = "/usr/local/bin" #==== Blackbox Exporterのインストール execute "download blackbox_exporter" do cwd "/tmp" command "wget #{File.join(url_head, url_ver, origin_dir)}.tar.gz" end execute "extract blackbox_exporter" do cwd "/tmp" command "tar xvfz #{origin_dir}.tar.gz" end execute "install blackbox_exporter" do cwd "/tmp" command "mv #{File.join(origin_dir, "blackbox_exporter")} #{install_dir}" end #==== Blackbox Exporterをサービスとして登録する remote_file "/etc/systemd/system/blackbox_exporter.service" do owner "root" group "root" source "files/etc/systemd/system/blackbox_exporter.service" end remote_directory "/etc/blackbox_exporter" do owner "root" group "root" source "files/etc/blackbox_exporter" end service "blackbox_exporter" do action :restart end |

図6 「./cookbooks/blackbox_exporter/files/etc/systemd/system/blackbox_exporter.service」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

[Unit] Description=BlackboxExporter [Service] ExecStart=/usr/local/bin/blackbox_exporter --config.file /etc/blackbox_exporter/blackbox.yml [Install] WantedBy=multi-user.target |

図7 「./roles/client.rb」ファイルの編集内容

|

1 2 |

include_recipe "../cookbooks/node_exporter" # 前回追加 include_recipe "../cookbooks/blackbox_exporter" # 今回追加 |

図8 「./cookbooks/blackbox_exporter/files/etc/blackbox_exporter/blackbox.yml」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

modules: http_2xx: prober: http http: http_post_2xx: prober: http http: method: POST icmp: prober: icmp |

図9 「./cookbooks/prometheus/files/etc/prometheus/prometheus.yml」ファイルに追加する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

- job_name: 'blackbox' metrics_path: /probe params: module: [http_2xx] static_configs: - targets: - localhost relabel_configs: - source_labels: [__address__] target_label: __param_target - source_labels: [__param_target] target_label: instance - target_label: __address__ replacement: localhost:9115 |

著者 :河野 達也

最近、Rustというプログラミング言語の名前をよく見かけるようになりました。米Amazon Web Services社、米Dropbox社、米Facebook社、米Mozilla財団などは、Rustを使ってミッションクリティカルなソフトウエアを開発しています。Rust とはどんな言語でしょうか。シンプルなプログラムの開発を通してRustの世界に飛び込みましょう。

シェルスクリプトマガジン Vol.64は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図1 Rust のプログラムの例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

// src/main.rsファイルの内容 // // reqwestクレートを使うために、Cargo.tomlファイルのdependencies // セクションに reqwest = "0.9" と書く // main関数。プログラムが起動すると最初に呼ばれる // この関数は引数を取らず、Result型の値を返す fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> { // WebサービスのURI文字列をservice_uri変数にセットする let service_uri = "http://weather.livedoor.com/forecast/webservice/json/v1?city=130010"; // 指定したURIに対してGETリクエストを送信し、レスポンスボディを取得する let body = reqwest::get(service_uri)?.text()?; // レスポンスボディを表示する println!("body = {:?}", body); // Okを返してmain関数から戻る // return文は不要だがこの行だけ行末にセミコロンがないことに注意 Ok(()) } |

図12 エラーになるRustのプログラムの例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

// Circle型を定義する #[derive(Debug)] struct Circle { r: f64, // 円の半径、f64型 } fn main() { // Circleの値をつくる let a = Circle{ r: 5.8 }; // take_circle()を呼ぶとCircleの所有権が // 変数aから関数の引数bにムーブ take_circle(a); // aの内容を表示 //(所有権がないのでコンパイルエラーになる) println!("{:?}", a); } fn take_circle(b: Circle) { // 何らかの処理 } // ここで引数bがスコープを抜けるのでCircleは削除 |

図21 sqrt()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 |

/// この関数はニュートン法で平方根を求めます。 fn sqrt(a: f64) -> f64 { // 未実装を表す。実行するとエラーになりプログラムが終了する unimplemented!() } |

図23 let文とif式を追加したsqrt()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

fn sqrt(a: f64) -> f64 { // 変数x0を導入し、探索の初期値に設定する let x0 = if a > 1.0 { a } else { 1.0 }; } |

図24 loop式を追加したsqrt()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

fn sqrt(a: f64) -> f64 { let x0 = if a > 1.0 { a } else { 1.0 }; // loopで囲まれたブロックは // break式が呼ばれるまで繰り返し実行される loop { // √aのニュートン法による漸化式で次項を求める let x1 = (x0 + a / x0) / 2.0; if x1 >= x0 { break; // 値が減少しなくなったらloopから抜ける } x0 = x1; } } |

図25 戻り値の記述を追加したsqrt()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

fn sqrt(a: f64) -> f64 { let x0 = if a > 1.0 { a } else { 1.0 }; loop { let x1 = (x0 + a / x0) / 2.0; if x1 >= x0 { break; } x0 = x1; } x0 } |

図26 mut修飾子を追加したsqrt()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

fn sqrt(a: f64) -> f64 { let mut x0 = if a > 1.0 { a } else { 1.0 }; loop { let x1 = (x0 + a / x0) / 2.0; if x1 >= x0 { break; } x0 = x1; } x0 } |

図27 main()関数のコード

|

1 2 3 4 5 |

fn main() { let a = 2.0; // aの値とニュートン法で求めた平方根を表示 println!("sqrt({}) = {}", a, sqrt(a)); } |

図2 Cargo.tomlファイルに追加する設定

|

1 2 3 4 5 6 7 |

[dependencies] chrono = "0.4" clap = "2.33" csv = "1.1" hdrhistogram = "6.3" serde = { version = "1.0", features = ["derive"] } serde_json = "1.0" |

図3 コマンドライン引数を処理するプログラム

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

// clapで定義されているclap::Appとclap::Argの // 二つの型をスコープに入れる use clap::{App, Arg}; fn main() { // clap::Appでコマンド名やバージョンなどを設定 let arg_matches = App::new("trip-analyzer") .version("1.0") .about("Analyze yellow cab trip records") // INFILEという名前のコマンドライン引数を登録 .arg(Arg::with_name("INFILE") .help("Sets the input CSV file") .index(1) // 最初の引数 ) // get_matches()メソッドを呼ぶとユーザーが与えた // コマンドライン引数がパースされる .get_matches(); // INFILEの文字列を表示。"{:?}"はデバッグ用文字列を表示 println!("INFILE: {:?}", arg_matches.value_of("INFILE")); } |

図5 Option型の定義(抜粋)

|

1 2 3 4 |

enum Option<T> { None, // Noneバリアント Some(T), // Someバリアント。T型の値を持つ } |

図6 Result型の定義(抜粋)

|

1 2 3 4 |

Result<T, E> { Ok(T), // 処理成功を示すバリアント。T型の成功時の値を持つ Err(E), // 処理失敗を示すバリアント。E型のエラーを示す値を持つ } |

図7 match式とif let式の使用例

■match式の使用例

|

1 2 3 4 5 6 7 |

match arg_matches.value_of("INFILE") { // 値がパターンSome(..)にマッチするなら、 // 包んでいる&strをinfile変数にセットし、=>以降の節を実行 Some(infile) => println!("INFILE is {}", infile), // 値がパターンNoneにマッチするなら、=>以降の節を実行 None => eprintln!("Please specify INFILE"), } |

■if let式の使用例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

// 値がパターンSome(..)にマッチするなら、 // 包んでいる&strをinfile変数にセットし、true節を実行 if let Some(infile) = arg_matches.value_of("INFILE") { println!("INFILE is {}", infile); } else { // そうでなければelse節を実行 eprintln!("Please specify INFILE"); } |

図8 コマンドライン引数を必須にする変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

(略) .arg(Arg::with_name("INFILE") .help("Sets the input CSV file") .index(1) .required(true) // この行を追加 ) // コマンドライン引数がない場合は // ここでエラーメッセージを表示してプログラム終了 .get_matches(); // 次の行を追加 let infile = arg_matches.value_of("INFILE").unwrap(); // 次の行を変更 println!("INFILE: {}", infile); } |

図9 std::fmtモジュールのDebugトレイトの定義(抜粋)

|

1 2 3 |

trait Debug { fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter) -> Result<(), std::fmt::Error>; } |

図10 analyze()関数の定義コードを追加

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

use clap::{App, Arg}; // Errorトレイトをスコープに入れる use std::error::Error; // CSVファイルのパスを引数に取り、データを分析する fn analyze(infile: &str) -> Result<String, Box<dyn Error>> { // CSVリーダーを作る。失敗したときは「?」後置演算子の働きにより、 // analyze()関数からすぐにリターンし、処理の失敗を表すResult::Errを返す let mut reader = csv::Reader::from_path(infile)?; // 処理に成功したので(とりあえず空の文字列を包んだ)Result::Okを返す Ok(String::default()) } fn main() { (略) |

図11 main()関数の定義コードを変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

fn main() { (略) let infile = arg_matches.value_of("INFILE").unwrap(); match analyze(infile) { Ok(json) => println!("{}", json), Err(e) => { eprintln!("Error: {}", e); std::process::exit(1); } } } |

図12 analyze()関数の定義コードを変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

fn analyze(infile: &str) -> Result<String, Box<dyn Error>> { let mut reader = csv::Reader::from_path(infile)?; // レコード数をカウントする let mut rec_counts = 0; // records()メソッドでCSVのレコードを一つずつ取り出す for result in reader.records() { // resultはResult<StringRecord, Error>型なので?演算子で // StringRecordを取り出す let trip = result?; rec_counts += 1; // 最初の10行だけ表示する if rec_counts <= 10 { println!("{:?}", trip); } } // 読み込んだレコード数を表示する println!("Total {} records read.", rec_counts); Ok(String::default()) } |

図15 構造体Tripの定義コードを追加

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

type LocId = u16; #[derive(Debug)] // Debugトレイトの実装を自動導出する struct Trip { pickup_datetime: String, // 乗車日時 dropoff_datetime: String, // 降車日時 pickup_loc: LocId, // 乗車地ID dropoff_loc: LocId, // 降車地ID } |

図16 Tripをデシリアライズするための書き換え(その1)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

// SerdeのDeserializeトレイトをスコープに入れる use serde::Deserialize; type LocId = u16; // serde::Deserializeを自動導出する #[derive(Debug, Deserialize)] struct Trip { // renameアトリビュートでフィールド名と // CSVのカラム名を結びつける #[serde(rename = "tpep_pickup_datetime")] pickup_datetime: String, #[serde(rename = "tpep_dropoff_datetime")] dropoff_datetime: String, #[serde(rename = "PULocationID")] pickup_loc: LocId, #[serde(rename = "DOLocationID")] dropoff_loc: LocId, } |

図17 analyze()関数の定義コードを変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

fn analyze(infile: &str) -> Result<String, Box<dyn Error>> { (略) let mut rec_counts = 0; // records()メソッドをdeserialize()メソッドに変更する for result in reader.deserialize() { // どの型にデシリアライズするかをdeserialize()メソッドに // 教えるために、trip変数に型アノテーションを付ける let trip: Trip = result?; rec_counts += 1; (略) } |

図19 RecordCounts構造体の定義を追加

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

use serde::{Deserialize, Serialize}; // Serializeを追加 // serde_jsonでJSON文字列を生成するためにSerializeを自動導出する #[derive(Debug, Serialize)] struct RecordCounts { read: u32, // CSVファイルから読み込んだ総レコード数 matched: u32, // 乗車地や降車地などの条件を満たしたレコードの数 skipped: u32, // 条件は満たしたが異常値により除外したレコードの数 } |

図20 RecordCountsのデフォルト値をつくる関数を定義

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

impl Default for RecordCounts { fn default() -> Self { Self { read: 0, // read: u32::default(), としてもよい matched: 0, skipped: 0, } } } |

図21 analyze()関数の定義部分のrec_counts変数が使われている行を変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

fn analyze(infile: &str) -> Result<String, Box<dyn Error>> { (略) let mut rec_counts = RecordCounts::default(); (略) for result in reader.deserialize() { (略) rec_counts.read += 1; if rec_counts.read <= 10 { (略) } println!("{:?}", rec_counts); // フォーマット文字列を変更 (略) } |

図22 日時を変換するparse_datetime()関数の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

// chronoの利用にほぼ必須となる型やトレイトを一括してスコープに入れる use chrono::prelude::*; // NaiveDateTimeは長いのでDTという別名を定義 // chrono::NaiveDateTimeはタイムゾーンなしの日時型 type DT = NaiveDateTime; // ついでにResult型の別名を定義する type AppResult<T> = Result<T, Box<dyn Error>>; // 日時を表す文字列をDT型に変換する fn parse_datetime(s: &str) -> AppResult<DT> { DT::parse_from_str(s, "%Y-%m-%d %H:%M:%S").map_err(|e| e.into()) } |

図23 分析レコードを絞り込むための関数定義コードを追加(その1)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

// LocIdがミッドタウン内ならtrueを返す fn is_in_midtown(loc: LocId) -> bool { // LocIdの配列を作る let locations = [90, 100, 161, 162, 163, 164, 186, 230, 234]; // 配列に対してバイナリーサーチする。 // locと同じ値があればOk(値のインデックス)が返る locations.binary_search(&loc).is_ok() } // ロケーションIDがJFK国際空港ならtrueを返す fn is_jfk_airport(loc: LocId) -> bool { loc == 132 } |

図24 分析レコードを絞り込むための関数定義コードを追加(その2)

|

1 2 3 4 5 |

// 月曜から金曜ならtrueを返す fn is_weekday(datetime: DT) -> bool { // 月:1, 火:2, .. 金:5, 土:6, 日:7 datetime.weekday().number_from_monday() <= 5 } |

図25 分析レコードを絞り込むためにanalyze()関数の定義コードを変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

// 戻り値型をAppResultに変更 fn analyze(infile: &str) -> AppResult<String> { (略) for result in reader.deserialize() { (略) if is_jfk_airport(trip.dropoff_loc) && is_in_midtown(trip.pickup_loc) { let pickup = parse_datetime(&trip.pickup_datetime)?; if is_weekday(pickup) { rec_counts.matched += 1; } } } (略) } |

図27 統計的な処理をするためのコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

use hdrhistogram::Histogram; // DurationHistogramsをタプル構造体として定義する // この構造体はHistogramを24個持つことで、1時間刻みの時間帯ごとに // 所要時間のヒストグラムデータを追跡する。 // Vec<T>型は配列の一種 struct DurationHistograms(Vec<Histogram<u64>>); // 関連関数やメソッドを実装するためにimplブロックを作る impl DurationHistograms { // Histogramsを初期化する関連関数。記録する上限値を引数に取る fn new() -> AppResult<Self> { let lower_bound = 1; // 記録する下限値。1秒 let upper_bound = 3 * 60 * 60; // 記録する上限値。3時間 let hist = Histogram::new_with_bounds(lower_bound, upper_bound, 3) .map_err(|e| format!("{:?}", e))?; // histの値を24回複製してVec<T>配列に収集する let histograms = std::iter::repeat(hist).take(24).collect(); Ok(Self(histograms)) } } |

図28 所要時間を登録するためのメソッドを追加(その1)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

impl DurationHistograms { fn new() -> AppResult<Self> { (略) } fn record_duration(&mut self, pickup: DT, dropoff: DT) -> AppResult<()> { // 所要時間を秒で求める。結果はi64型になるがas u64でu64型に変換 let duration = (dropoff - pickup).num_seconds() as u64; (略) |

図29 所要時間を登録するためのメソッドを追加(その2)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

impl DurationHistograms { (略) let duration = (dropoff - pickup).num_seconds() as u64; // 20分未満はエラーにする if duration < 20 * 60 { Err(format!("duration secs {} is too short.", duration).into()) } else { let hour = pickup.hour() as usize; // タプル構造体の最初のフィールドの名前は0になるので、 // self.0でVec<Histogram>にアクセスできる。さらに個々の // Histogramにアクセスするには [インデックス] で // その要素のインデックスを指定する self.0[hour] // Histogramのrecord()メソッドで所要時間を記録する .record(duration) // このメソッドはHistogramの作成時に設定した上限(upper_bound) // を超えているとErr(RecordError)を返すので、map_err()で // Err(String)に変換する .map_err(|e| { format!("duration secs {} is too long. {:?}", duration, e).into() }) } } } |

図30 統計処理をするためにanalyze()関数の定義コードを変更

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

fn analyze(infile: &str) -> AppResult<String> { (略) let mut rec_counts = RecordCounts::default(); let mut hist = DurationHistograms::new()?; // for式を変更 for (i, result) in reader.deserialize().enumerate() { (略) if is_jfk_airport((略)) { (略) if is_weekday(pickup) { rec_counts.matched += 1; let dropoff = parse_datetime(&trip.dropoff_datetime)?; hist.record_duration(pickup, dropoff) .unwrap_or_else(|e| { eprintln!("WARN: {} - {}. Skipped: {:?}", i + 2, e, trip); rec_counts.skipped += 1; }); } } (略) } (略) } |

図32 DisplayStats構造体の定義コード

|

1 2 3 4 5 |

#[derive(Serialize)] struct DisplayStats { record_counts: RecordCounts, stats: Vec<StatsEntry>, } |

図33 DisplayStats構造体の定義コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#[derive(Serialize)] struct StatsEntry { hour_of_day: u8, // 0から23。時(hour)を表す minimum: f64, // 最短の所要時間 median: f64, // 所要時間の中央値 #[serde(rename = "95th percentile")] p95: f64, // 所要時間の95パーセンタイル値 } |

図34 DisplayStats型にnew()関連関数を定義するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

impl DisplayStats { fn new(record_counts: RecordCounts, histograms: DurationHistograms) -> Self { let stats = histograms.0.iter().enumerate() // mapメソッドでhdrhistogram::Histogram値からStatsEntry値を作る .map(|(i, hist)| StatsEntry { hour_of_day: i as u8, minimum: hist.min() as f64 / 60.0, median: hist.value_at_quantile(0.5) as f64 / 60.0, p95: hist.value_at_quantile(0.95) as f64 / 60.0, }) .collect(); Self { record_counts, stats, } } } |

図35 analyze()関数の定義コードを書き換える

|

1 2 3 |

let display_stats = DisplayStats::new(rec_counts, hist); let json = serde_json::to_string_pretty(&display_stats)?; Ok(json) |

004 レポート 専修大学3年次の最終発表会

005 NEWS FLASH

008 特集1 はじめてのRust/河野達也 コード掲載

031 姐のNOGYO

032 特集2 Viscuitで学ぶコンピュータサイエンス/渡辺勇士

042 ラズパイセンサーボードで学ぶ 電子回路の制御/米田聡

045 香川大学SLPからお届け!/清水赳 コード掲載

052 錆(さび)/桑原滝弥、イケヤシロウ

054 MySQL Shellを使おう/梶山隆輔

060 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

062 バーティカルバーの極意/飯尾淳

066 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載

076 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一

078 漢のUNIX/後藤大地 コード掲載

084 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

090 ユニケージ新コードレビュー/坂東勝也

096 Techパズル/gori.sh

098 コラム「新しい風が吹いてくる」/シェル魔人

「C」や「C++」のような高性能や高効率なソフトウエア開発に適しており、なおかつ、安全性を重視した次世代のプログラミング言語「Rust」が最近注目されています。特集1では、Rustの特徴、使いどころ、開発環境構築方法、プログラミングのやり方などを、初心者にも分かりやすいように、紹介しています。また、CSV 形式のデータを分析するという実用的なプログラムを扱っています。

特集2では、ビジュアル開発ツール「Viscuit」(ビスケット)を使ったプログラミングを紹介しています。「メガネ」というツールだけで、驚くようなプログラムが、子供でも作成できます。Viscuitでコンピュータサイエンスを体験してみましょう。

このほか、連載「ユニケージ新コードレビュー」ではプログラミング言語「AWK」の使いどころを、連載「センサーボードで学ぶ電子回路の制御」ではリアルタイムクロック(RTC)を実装する方法を紹介しています。

今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.64。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

p.31にあるUSPファームのサイトの「http://www.uspeace.jp/」は「https://farm.usp-lab.com/」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

情報は随時更新致します。

著者:岡田 健

ユニケージでは、小さな道具の「コマンド」をシェルスクリプトで組み合わせて、さまざまな業務システムを構築しています。本連載では、毎回あるテーマに従ってユニケージによるシェルスクリプトの記述例を分かりやすく紹介します。第10回は、グラフ可視化ソフト「Graphviz」を用いたグラフィカルなコード設計書の作成方法について解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図1 粗利を計算するシェルスクリプト(Source1.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |

###################################### #| input: [原価マスタ] PRICE #| output: [原価マスタ修正] $tmp-price #| outline: 原価マスタから必要な部分だけ抜き出す ###################################### cat PRICE | self 1/3 > $tmp-price ###################################### #| input: [部門マスタ] CATEGORY #| output: [部門マスタ修正] $tmp-category #| outline: 部門マスタから必要な部分だけ抜き出す ###################################### cat CATEGORY | self 1/3 > $tmp-category ###################################### #| input: [原価マスタ修正] $tmp-price #| input: [部門マスタ修正] $tmp-category #| output: [出力] $tmp-out #| outline: 粗利計算をする ###################################### cat SALES | # 1:店舗 2:商品No 3:日付 4:売数 # 5:売上 6:割引 join1 key=2 $tmp-price | # 原価 / 売価を連結 # 1:店舗 2:商品No 3:原価 4:売価 # 5:日付 6:売数 7:売上 8:割引 join1 key=2 $tmp-category | # 部門を連結 # 1:店舗 2:商品No 3:部門 4:原価 # 5:売価 6:日付 7:売数 8:売上 # 9:割引 lcalc '$3,$7,$8,$8-$7*$4' | # 売数 / 売上 / 荒利計算 # 1:部門 2:売数 3:売上 4:粗利 msort key=1 | # 部門でソート sm2 1 1 2 4 | # 売数 / 売上 / 荒利集計 sm5 1 1 2 4 | # 合計行の付加 divsen 2 3 4 | # 千で除算 divsen 3 4 | # 千で再除算 lcalc '$1,$2,$3,$4,100*$4/$3' | # 荒利率を求める # 1:部門 2:売数 3:売上 4:粗利 # 5:粗利率 marume 5.1 | # 四捨五入 join2 key=1 CATEGORY_NAME | # カテゴリ名の連結 # 1:部門 2:部門名 3:売数 4:売上 # 5:粗利 6:粗利率 comma 3 4 5 | # カンマ編集 keta | # 桁そろえ keisen +e | # 罫線を引く cat header - # 出力 |

図3 DOT言語で書かれた中間コード(Source1.dot)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

digraph sample { graph[ layout=dot ]; node[fontname="IPAゴシック"]; ID:1 原価マスタから必要な部分だけ抜き出す [ shape=box ]; ID:2 部門マスタから必要な部分だけ抜き出す [ shape=box ]; ID:3 粗利計算をする [ shape=box ]; [原価マスタ] [shape = ellipse, peripheries = 2] [部門マスタ] [shape = ellipse, peripheries = 2] [出力] [ shape = ellipse, style = bold]; [原価マスタ修正] [ shape = ellipse, style = bold]; [部門マスタ修正] [ shape = ellipse, style = bold]; [原価マスタ] -> ID:1 原価マスタから必要な部分だけ抜き出す [color = blue, style = bold, arrowsize = 1] ID:1 原価マスタから必要な部分だけ抜き出す -> [原価マスタ修正] [color = red, style = bold, arrowsize = 1] [部門マスタ] -> ID:2 部門マスタから必要な部分だけ抜き出す [color = blue, style = bold, arrowsize = 1] ID:2 部門マスタから必要な部分だけ抜き出す -> [部門マスタ修正] [color = red, style = bold, arrowsize = 1] [原価マスタ修正] -> ID:3 粗利計算をする [color = blue, style = bold, arrowsize = 1] [部門マスタ修正] -> ID:3 粗利計算をする [color = blue, style = bold, arrowsize = 1] ID:3 粗利計算をする -> [出力] [color = red, style = bold, arrowsize = 1] } |

著者:しょっさん

ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。第3回は、前回のプロジェクトの計画や方針に基づいて2回の開発サイクル(イテレーション)を回します。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 TypeScriptに書き換えたメインのプログラム(index.ts)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |

import Express from 'express'; const app = Express(); import { Expense } from './models/expense'; import bodyParser from 'body-parser'; import cookieParser from 'cookie-parser'; import session from 'express-session'; const users = { 'user01': 'p@ssw0rd', 'user02': 'ewiojfsad' }; app.use(cookieParser()); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false })); app.use(session({ secret: 'secret', resave: false, saveUninitialized: false, cookie: { maxAge: 24 * 30 * 60 * 1000 } })); app.get('/login', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { res.send('<h1>LOGIN</h1><form action="/login" method="post">ユーザーID:<input type="text" name="user" size="40"><br />パスワード<input type="password" name="password"><input type="submit" value="ログイン">'); }); app.post('/login', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { if (eval("users." + req.body.user) === req.body.password) { if (req.session) { req.session.user = req.body.user; } } res.redirect('/'); }); app.post('/expense', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { Expense.create(req.body) .then(() => { res.redirect('/'); }); }); app.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { const user = req!.session!.user || '名無しの権兵衛'; res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" }); res.write(`<h1>Hello ${user}</h1><table><tr><th>ID</th><th>申請者名</th><th>日付</th><th>経費タイプ</th><th>経費詳細</th><th>金額</th></tr>`); Expense.findAll() .then(results => { for (let i in results) { res.write(`<tr><td>${results[i].id}</td><td>${results[i].user_name}</td><td>${results[i].date}</td><td>${results[i].type}</td><td>${results[i].description}</td><td>${results[i].amount}</td></tr>`); } res.write('</table><a href="/login">ログイン</a><a href="/submit">経費入力</a>'); res.end(); }); }); app.get('/submit', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { const user = req!.session!.user || '名無しの権兵衛'; res.send(`<h2>経費入力</h2><form action="/expense" method="post">申請者名:<input type="text" name="user_name" value="${user}"><br />日付:<input type="date" name="date"><br />経費タイプ:<input type="text" name="type"><br />経費詳細:<input type="text" name="description"><br />金額:<input type="number" name="amount"><br /><input type="submit" value="経費申請">`); }); const port = process.env.PORT || 3000; app.listen(port, () => { console.log(`http://localhost:${port}`); }) export default app; |

図5 TypeScriptで作成した自作のモデルファイル(expense.ts)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |

import { Sequelize, Model, DataTypes } from 'sequelize'; // todo: データベース接続を定義する Typescript モジュール const env = process.env.NODE_ENV || 'development'; const config = require(__dirname + '/../config/config.json')[env]; let sequelize; if (config.use_env_variable) { const config_url: any = process.env[config.use_env_variable]; sequelize = new Sequelize(config_url, config); } else { sequelize = new Sequelize(config.database, config.username, config.password, config); } class Expense extends Model { public id!: number; public user_name!: string; public date!: Date; public type!: string; public description!: string | null; public amount!: number; public readonly careated_at!: Date; public readonly updated_at!: Date; } Expense.init({ id: { type: DataTypes.INTEGER.UNSIGNED, autoIncrement: true, allowNull: false, primaryKey: true, }, user_name: { type: DataTypes.STRING(256), allowNull: false, defaultValue: '' }, date: { type: DataTypes.DATE, allowNull: false }, type: { type: DataTypes.STRING(256), allowNull: false }, description: { type: DataTypes.TEXT, }, amount: { type: DataTypes.INTEGER.UNSIGNED, allowNull: false } }, { tableName: 'expenses', underscored: true, sequelize: sequelize }); export { Expense }; |

図6 トランスパイルオプションファイル(tsconfig.json)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

{ "compilerOptions": { "target": "es2018", "module": "commonjs", "lib": [ "es2018" ], "sourceMap": true, "outDir": "./dist", "strict": true, "moduleResolution": "node", "esModuleInterop": true, "experimentalDecorators": true, "emitDecoratorMetadata": true }, "include": [ "./src/**/*.ts" ], "exclude": [ "node_modules", "**/*.test.ts" ] } |

図7 gulpfile.jsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

const { src, dest, parallel, series } = require('gulp'); const ts = require('gulp-typescript'); const tsconfig = require('./tsconfig.json'); // gulp固有の設定 const config = { output: 'dist/', json: { source: 'src/**/*.json' } }; // typescript のトランスパイルオプション ← tsconfig.json を再利用する const typescript = () => { return src(tsconfig.include) .pipe(ts(tsconfig.compilerOptions)) .pipe(dest(config.output)); }; // json ファイルのアウトプットディレクトリへのコピーを司る指令 const json = () => { return src(config.json.source) .pipe(dest(config.output)); }; // 実行時オプション exports.typescript = typescript; exports.default = series(parallel(typescript, json)); |

図8 jest.config.jsの内容

|

1 2 3 4 5 |

module.exports = { coverageDirectory: "coverage", preset: 'ts-jest', testEnvironment: "node", }; |

図9 index.test.tsの内容

|

1 2 3 |

test('1 adds 2 is equal 3', () => { expect(1 + 2).toBe(3); }) |

図11 super.test.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

import app from '../src'; import request from 'supertest'; describe('Root', () => { it('Root index is valid', async () => { const response = await request(app).get("/"); expect(response.status).toBe(200); }); }); describe('Login', () => { const userCredentials = { user: 'user01', password: 'p@ssw0rd' }; it('login form is varid', async () => { const response = await request(app).get("/login"); expect(response.status).toBe(200); }); it('login with user credential is valid', async () => { const response = await request(app).post("/login") .send(userCredentials); expect(response.status).toBe(302); }) }); describe('submit', () => { it('A submit form is valid', async () => { const response = await request(app).get("/submit"); expect(response.status).toBe(200); }); }); |

図13 .circleci/config.ymlファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |

# Javascript Node CircleCI 2.0 configuration file # # Check https://circleci.com/docs/2.0/language-javascript/ for more details # version: 2 jobs: build: docker: # specify the version you desire here - image: circleci/node:12.10.0 # Specify service dependencies here if necessary # CircleCI maintains a library of pre-built images # documented at https://circleci.com/docs/2.0/circleci-images/ # - image: circleci/mongo:3.4.4 working_directory: ~/repo steps: - checkout # Download and cache dependencies - restore_cache: keys: - v1-dependencies-{{ checksum "package.json" }} # fallback to using the latest cache if no exact match is found - v1-dependencies- - run: npm install - save_cache: paths: - node_modules key: v1-dependencies-{{ checksum "package.json" }} # npm migrate - run: npm run migrate # run tests! - run: npm test |

図14 書き換えたsuper.test.tsの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |

import app from '../src'; import request from 'supertest'; describe('Root', () => { it('Root index is valid', async () => { const response = await request(app).get("/"); expect(response.status).toBe(200); }); }); describe('Login', () => { const userCredentials = { user: 'user01', password: 'p@ssw0rd' }; it('login form is varid', async () => { const response = await request(app).get("/login"); expect(response.status).toBe(200); }); it('login with user credential is valid', async () => { const response = await request(app).post("/login") .send(userCredentials); expect(response.status).toBe(302); }) }); describe('submit', () => { it('A submit form is valid', async () => { const response = await request(app).get("/expenses/submit"); expect(response.status).toBe(200); }); }); describe('payment', () => { it('A payment list is valid', async () => { const response = await request(app).get("/expenses/payment"); expect(response.status).toBe(200); }); }); // エラーテスト describe('/expense', () => { it('This URI is not valid', async () => { const response = await request(app).get("/expense"); expect(response.status).toBe(404); }); }); |

図15 index.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

import Express from 'express'; const router = Express.Router(); // GET / 最初に開く画面 router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response) => { const user = req!.session!.user || '名無しの権兵衛'; res.send(`<h1>Hello ${user}</h1><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>`); }) export default router; |

図16 login.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |

import Express from 'express'; const router = Express.Router(); // ユーザー&パスワード const users = { 'user01': 'p@ssw0rd', 'user02': 'ewiojfsad' }; // GET /login ユーザーログインフォーム router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { res.send('<h1>LOGIN</h1><form action="/login" method="post">ユーザーID:<input type="text" name="user" size="40"><br />パスワード<input type="password" name="password"><input type="submit" value="ログイン"><br /><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>'); }); // POST / ユーザーの認証処理 router.post('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { if (eval("users." + req.body.user) === req.body.password) { if (req.session) { req.session.user = req.body.user; } } res.redirect('/'); }); export default router; |

図17 payment.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

import Express from 'express'; const router = Express.Router(); import { Expense } from '../../models/expense'; // GET /expenses/payment もともと、最初に開かれる画面だった部分 router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { const user = req!.session!.user || '名無しの権兵衛'; res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/html" }); res.write(`<h1>Hello ${user}</h1><table><tr><th>ID</th><th>申請者名</th><th>日付</th><th>経費タイプ</th><th>経費詳細</th><th>金額</th></tr>`); Expense.findAll() .then(results => { for (let i in results) { res.write(`<tr><td>${results[i].id}</td><td>${results[i].user_name}</td><td>${results[i].date}</td><td>${results[i].type}</td><td>${results[i].description}</td><td>${results[i].amount}</td></tr>`); } res.write('</table><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>'); res.end(); }); }); export default router; |

図18 submit.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

import Express from 'express'; const router = Express.Router(); import { Expense } from '../../models/expense'; // GET /expenses/submit 入力フォーム router.post('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { Expense.create(req.body) .then(() => { res.redirect('/'); }); }); // POST /expenses/submit 経費の申請 router.get('/', (req: Express.Request, res: Express.Response): void => { const user = req!.session!.user || '名無しの権兵衛'; res.send(`<h2>経費入力</h2><form action="/expenses/submit" method="post">申請者名:<input type="text" name="user_name" value="${user}"><br />日付:<input type="date" name="date"><br />経費タイプ:<input type="text" name="type"><br />経費詳細:<input type="text" name="description"><br />金額:<input type="number" name="amount"><br /><input type="submit" value="経費申請"><br /><a href="/login">ログイン</a><br /><a href="/expenses/submit">経費入力</a><br /><a href="/expenses/payment">支払い処理</a>`); }); export default router; |

図20 分割後のindex.tsファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |

import Express from 'express'; const app = Express(); import bodyParser from 'body-parser'; import cookieParser from 'cookie-parser'; import session from 'express-session'; app.use(cookieParser()); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false })); app.use(session({ secret: 'secret', resave: false, saveUninitialized: false, cookie: { maxAge: 24 * 30 * 60 * 1000 } })); // ルーティング import index from './routes/index'; import login from './routes/login'; // ログイン機能 import payment from './routes/expenses/payment'; // 支払い機能 import submit from './routes/expenses/submit'; // 請求機能 app.use('/', index); app.use('/login', login); app.use('/expenses/payment', payment); app.use('/expenses/submit', submit); const port = process.env.PORT || 3000; app.listen(port, () => { console.log(`http://localhost:${port}`); }) export default app; |

図21 package.jsonファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |

{ "name": "webapp", "version": "0.3.0", "description": "This application is sample code of Shell Script Magazine", "main": "dist/index.js", "scripts": { "dev": "ts-node ./src/index.ts", "test": "jest", "clean": "rimraf dist/*", "migrate": "sequelize db:migrate", "transpile": "gulp", "build": "npm run clean && npm run migrate && npm run transpile", "start": "node ." }, "engines": { "node": "12.10.0" }, "author": "しょっさん", "license": "ISC", "dependencies": { "cookie-parser": "^1.4.4", "express": "^4.16.4", "express-session": "^1.16.1", "gulp": "^4.0.2", "gulp-cli": "^2.2.0", "gulp-typescript": "^5.0.1", "pg": "^7.12.1", "rimraf": "^3.0.0", "sequelize": "^5.18.0", "sequelize-cli": "^5.5.1" }, "devDependencies": { "@types/bluebird": "^3.5.27", "@types/cookie-parser": "^1.4.2", "@types/express": "^4.17.1", "@types/express-session": "^1.15.14", "@types/jest": "^24.0.18", "@types/node": "^12.7.3", "@types/pg": "^7.11.0", "@types/supertest": "^2.0.8", "@types/validator": "^10.11.3", "jest": "^24.9.0", "jest-junit": "^8.0.0", "sqlite3": "^4.1.0", "supertest": "^4.0.2", "ts-jest": "^24.0.2", "ts-loader": "^6.0.4", "ts-node": "^8.3.0", "typescript": "^3.6.2" } } |

著者:菅 雄一

WordやExcel、PDFビューアなどで外字を含む文書を表示したり、外字を含む文章をメールで受信して閲覧したりすると、文字化けが起きる場合がある。今回は、私が長年、外字と向き合って格闘してきた話を書くことにする。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 CSSファイルに追加する記述

|

1 2 3 4 5 6 7 |

@font-face { font-family: 'gaiji'; src:url('./gaiji.woff') format('woff'); } div.gaiji { font-family: 'gaiji'; } |

図5 独自外字を表示するためのHTMLファイルの記述例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <title>データ検索</title> <meta charset="Shift_JIS"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="gaiji.css"> </head> <body> (略) <div class="gaiji"> ここに独自外字を含む文字列が並ぶ </div> (略) </body> </html> |

著者:後藤 大地

Rustは、Mozilla Foundationが開発を支援している比較的新しいプログラミング言語だ。「マルチパラダイムシステムプログラミング言語」と呼ばれており、C/C++の代わりに利用できるプログラミング言語と言われている。C/C++のように見えるが、関数型プログラミングのパラダイムも織り込まれていて、かなり厳密なコーディングができるようになっている。本連載では、しばらく、このRustを取り上げていく。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図20 Hello Worldのコード

|

1 2 3 |

fn main() { println!("Hello, world!"); } |

著者:飯尾 淳

本連載は、「縦棒」(バーティカルバー)をキーワードにデータ処理や効果的なアルゴリズムについて考えるものです。ここ何回かバーティカルバーから離れて自由なテーマで論じ過ぎていたような気がするので、今回は初心に戻ってヒストグラムを用いたデータ分析の議論を紹介してみることにしましょう。

テーマは入力効率の問題です。普段、皆さんがお使いのキーボードによるタイピングとスマートフォンのフリック入力、はたしてどちらが効率的に入力できるのでしょうか?

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 hoge hogeタイピングにおけるデータ送信部のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

function update_field(){ if(count < 12 ){ $("#answer2").html($("#answer1").val()); typed = $("#answer1").val(); endTime2 = new Date(); totalTime2 = endTime2 - startTime2; startTime2 = new Date(); flag = 0; $.ajax({ type: "post", url: "./hoge.php", data: { info: info, flag: flag, uuid: uuid, seid: seid, num: totalTime2, test: question, typed: typed, userAgent: userAgent }, }); } } |

著者:清水 赳

こんにちは、香川大学修士1年の清水です。2年ぶりの登板です。

今回から2回にわたり、OSSのシステム監視ツール「Prometheus」と「Itamae」というプロビジョニングツールを使って、サーバー監視システムを構築する方法を紹介します。今回は、Prometheusの配備とサーバー稼働状況の簡単な可視化について解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 「./cookbooks/prometheus/default.rb」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |

url_head = "https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download" url_ver = "v2.13.1" origin_dir = "Prometheus-2.13.1.linux-amd64" install_dir = "/usr/local/bin" config_dir = "/etc/prometheus" ## Prometheusをダウンロードする execute "download prometheus" do cwd "/tmp" command "wget #{File.join(url_head, url_ver, origin_dir)}.tar.gz" end ## Prometheusを展開する execute "extract prometheus" do cwd "/tmp" command "tar xvfz #{origin_dir}.tar.gz" end ## Prometheusを所定のディレクトリに配置 execute "install prometheus" do cwd "/tmp" command "mv #{File.join(origin_dir, "prometheus")} #{install_dir}" end ## Systemd設定ファイルの転送 remote_file "/etc/systemd/system/prometheus.service" do owner "root" group "root" source "files/etc/systemd/system/prometheus.service" end ## Prometheusの設定ファイルを配置する remote_directory "/etc/prometheus" do owner "root" group "root" source "files/etc/prometheus" end ## Prometheusサービスの開始 service "prometheus" do action :restart end |

図6 「./cookbooks/prometheus/etc/systemd/system/prometh

eus.service」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

[Unit] Description=Prometheus [Service] ExecStart=/usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \ --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \ --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles/ \ --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries/ [Install] WantedBy=multi-user.target |

図8 「./cookbooks/node_exporter/default.rb」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |

url_head = "https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download" url_ver = "v0.18.1" origin_dir = "node_exporter-0.18.1.linux-amd64" install_dir = "/usr/local/bin" ## node_exporterをダウンロードする execute "download node_exporter" do cwd "/tmp" command "wget #{File.join(url_head, url_ver, origin_dir)}.tar.gz" end ## node_exporterを展開する execute "extract node_exporter" do cwd "/tmp" command "tar xvfz #{origin_dir}.tar.gz" end ## node_exporterを所定のディレクトリに配置 execute "install node_exporter" do cwd "/tmp" command "mv #{File.join(origin_dir, "node_exporter")} #{install_dir}" end ## Systemd設定ファイルの転送 remote_file "/etc/systemd/system/node_exporter.service" do owner "root" group "root" source "files/etc/systemd/system/node_exporter.service" end ## node_exporterサービスの開始 service "node_exporter" do action :restart end |

図9 「./cookbooks/node_exporter/etc/systemd/system/node

_exporter.service」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

[Unit] Description=NodeExporter [Service] ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter [Install] WantedBy=multi-user.target |

図10 「./cookbooks/prometheus/files/etc/prometheus/prome

theus.yml」ファイルの編集内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

scrape_configs: - job_name: 'prometheus' static_configs: - targets: ['localhost:9090'] # ここから下を追加 - job_name: 'node' static_configs: - targets: ['192.168.100.12:9100'] |

著者:米田 聡

シェルスクリプトマガジンでは、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けのセンサー搭載拡張ボード「ラズパイセンサーボード」を制作しました。第10 回では、I2C 接続のモノクロ有機ELディスプレイをGroveコネクタにつなぎ、ラズパイセンサーボードだけでセンサーから情報をディスプレイ上に表示します。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図6 有機ELディスプレイに日本語を表示するためのライブラリ(OLED.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

import time import Adafruit_SSD1306 from PIL import Image from PIL import ImageDraw from PIL import ImageFont class OLED(Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_64): WIDTH = 128 HEIGHT = 64 # DEFAULT_FONT = '/usr/share/fonts/truetype/fonts-japanese-gothic.ttf' DEFAULT_FONT = '/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc' FONT_SIZE = 12 _LINE_HEIGHT = 16 def __init__(self): super().__init__(rst=24) self._image = Image.new('1', (self.WIDTH, self.HEIGHT) ,0) self._draw = ImageDraw.Draw(self._image) self._font = ImageFont.truetype(self.DEFAULT_FONT, self.FONT_SIZE, encoding='unic') def image(self, image): self._image = image super().image(self._image) def drawString(self, str, line=0): self._draw.rectangle((0, line*self._LINE_HEIGHT, self.WIDTH,line*self._LINE_HEIGHT+self._LINE_HEIGHT), fill=(0)) self._draw.text((0, line*self._LINE_HEIGHT), str, font=self._font, fill=1) self.image(self._image) |

図7 BME280のデータを表示するサンプルプログラム(sample.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |

#!/usr/bin/env python3 # # apt install python3-pip # sudo pip3 install RPi.BME280 # import time import smbus2 import bme280 from OLED import OLED BME280_ADDR = 0x76 BUS_NO = 1 # BME280 i2c = smbus2.SMBus(BUS_NO) bme280.load_calibration_params(i2c, BME280_ADDR) # OLEDパネル oled = OLED() oled.begin() oled.clear() oled.display() try: while True: data = bme280.sample(i2c, BME280_ADDR) oled.drawString('気温 :' + str(round(data.temperature,1)) + '℃', 0) oled.drawString('湿度 :' + str(round(data.humidity,1)) + '%', 1) oled.drawString('気圧 :' + str(round(data.pressure,1)) + 'hPa', 2) oled.display() time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: pass |

著者:岡本 秀高

米Amazon Web Services(AWS)社が2019年8月に発表した「PartiQL」は、RDBだけでなくKVSやJSONデータ、CSVデータに対しても問い合わせが可能な便利なクエリー言語です。文法はSQLのサブセットになっていて、SQLを知っている人であればすぐに使えます。PartiQL対応の実サービスも提供され始めた今、この新しいクエリー言語を始めてみましょう。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図13 「sample.csv」ファイルの内容

|

1 2 3 |

3,Bob Smith 4,Susan Smith 6,Jane Smith |

図15 項目名を追加したCSVファイル「with_header.csv」の内容

|

1 2 3 4 |

id,name 3,Bob Smith 4,Susan Smith 6,Jane Smith |

図20 生成されたCSVファイル「out.csv」の内容

|

1 2 3 4 |

name,securityProjectsNum Bob Smith,2 Susan Smith,0 Jane Smith,1 |

図22 生成されたAmazon Ion形式ファイル「out.ion」の内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

{ name:"Bob Smith", securityProjectsNum:2 } { name:"Susan Smith", securityProjectsNum:0 } { name:"Jane Smith", securityProjectsNum:1 } |

著者:麻生 二郎

小型コンピュータボードの最新機種「Raspberry Pi 4 Model B」が国内で発売できる状態になりました。Raspberry 4 Model Bは、高機能かつ高性能なハードウエアです。このラズパイが登場することでラズパイの適用範囲が広がりますが、同時に古いモデルが不要になります。いらなくなったラズパイを有効利用する三つの方法を紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.63は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 DMを一斉送信するシェルスクリプト(raspi_dm.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

#!/bin/sh SOURCE_ADDRESS="自分のGmailアドレス" DISTINATION_LIST="sendlist.txt" USER_ID="Googleアカウントのユーザー名" PASSWORD="Googleアカウントのパスワード" MESSAGE_TEMPLATE_FILE="message.txt" NUMBER_SEND=$(cat ${DISTINATION_LIST} | wc -l) sed "s/%source_address%/${SOURCE_ADDRESS}/" ${MESSAGE_TEMPLATE_FILE} > /tmp/tmp_message.txt for i in $(seq ${NUMBER_SEND}) do DISTINATION_ADDRESS=$(sed -n ${i}p ${DISTINATION_LIST} | cut -f 1) DISTINATION_NAME=$(sed -n ${i}p ${DISTINATION_LIST} | cut -f 2) sed "s/%name%/${DISTINATION_NAME}/g" /tmp/tmp_message.txt | sed -e "s/%distination_address%/${DISTINATION_ADDRESS}/" > /tmp/message.txt curl -s -k --url 'smtps://smtp.gmail.com:465' --mail-rcpt ${DISTINATION_ADDRESS} --mail-from ${SOURCE_ADDRESS} --user ${USER_ID}:${PASSWORD} --upload-file /tmp/message.txt done rm /tmp/tmp_message.txt /tmp/message.txt |

図6 送信メッセージのテンプレートファイル(message.txt)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

To: %distination_address% From: %source_address% Subject: 同窓会のご案内 Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" %name% お元気ですか? ご無沙汰しております。 早速ですが、下記の日程で同窓会を開催いたします。お手数をおかけしますが、出欠をメールにてご返信ください。%name%にお会いできるのを楽しみにしています。 記 日時:2019年11月30日(土曜日) 16時から 場所:〇〇〇高等学校 体育館 会費:5000円 以上 |

図7 送信先のメールアドレスと、個別に書き換えたい情報を保存し

たタブ区切りテキストファイル(sendlist.txt)

|

1 2 3 |

taro@example.co.jp シェルマグ太郎先生 hanako@example.com シェルマグ花子さん jiro@example.com マガジン二郎君 |

図11 受信メッセージをLINEに転送するシェルスクリプト (raspi_mail_line.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |

#!/bin/sh POP_SERVER="pop.gmail.com" USER_ID="Googleアカウントのユーザー名" PASSWORD="Googleアカウントのパスワード" LINE_TOKEN="LINE Notifyのアクセストークン" SUBJECT_BASE64="44CQ6YeN6KaB44CR" expect -c " set timeout 30 spawn openssl s_client -connect ${POP_SERVER}:995 expect \"+OK Gpop ready\" send \"user ${USER_ID}\n\" expect \"+OK send PASS\" send \"pass ${PASSWORD}\n\" expect \"+OK Welcome.\" send \"stat\n\" expect \"+OK\" send \"quit\n\" expect \"+OK Farewell.\" exit 0 " > receive.log RECEIVE_COUNT=$(grep +OK receive.log |tail -n2 |head -n 1 | cut -d " " -f 2) for i in $(seq ${RECEIVE_COUNT}) do expect -c " set timeout 30 spawn openssl s_client -connect ${POP_SERVER}:995 expect \"+OK Gpop ready\" send \"user ${USER_ID}\n\" expect \"+OK send PASS\" send \"pass ${PASSWORD}\n\" expect \"+OK Welcome.\" send \"retr 1\n\" expect \".\" send \"quit\n\" expect \"+OK Farewell.\" exit 0 " > message.log SUBJECT=$(cat message.log | grep "Subject: =" | sed "s/Subject: =?UTF-8?B?//g "| cut -c 1-16) if [ ${SUBJECT} = ${SUBJECT_BASE64} ] ; then cat message.log | awk '/Content-Language\: en-US/,/^\./' | head -n -1 | tail -n +2 > message.txt curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer ${LINE_TOKEN}" -F "message=$(cat message.txt)" https://notify-api.line.me/api/notify fi done |

図5 エアコン制御のシェルスクリプト(raspi_aircon)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#!/bin/sh case $1 in "on" ) bto_advanced_USBIR_cmd -d $(cat /var/aircon/start.txt);; "off" ) bto_advanced_USBIR_cmd -d $(cat /var/aircon/stop.txt);; esac |

004 CentOS 8とCentOS Stream公開

005 東京ゲームショウ2019開催

006 特別レポート ハル研究所から超小型PC-8001

008 NEWSFLASH

010 特集1 古いラズパイの活用術/麻生二郎 コード掲載

026 特集2 5Gで広がるモバイルの世界/酒井尚之、安藤高任

035 姐のNOGYO

036 特別企画 PartiQLをはじめよう/岡本秀高 コード掲載

043 ラズパイセンサーボードで学ぶ電子回路の制御/米田聡 コード掲載

046 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一

048 香川大学SLPからお届け!/清水赳 コード掲載

054 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

056 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載

062 漢のUNIX/後藤大地 コード掲載

070 virus/桑原滝弥・イケヤシロウ

072 MySQL Shellを使おう/梶山隆輔

079 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一 コード掲載

084 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載

098 ユニケージ新コードレビュー/岡田健 コード掲載

102 Techパズル/gori.sh

104 新しい風が吹いてくる/シェル魔人

人気の小型コンピュータボードの最新版「Raspberry Pi 4 Model B」の国内販売開始が間近にせまっています。Raspberry Pi 4 Model Bは高機能、高性能で、ラズパイの用途が広がることは間違えありません。Raspberry Pi 4 Model Bを購入すると、古いラズパイが不要になるでしょう。そこで、特集1では、シェルスクリプトを用いて、不要になったラズパイを活用する方法を紹介します。メールの一斉配信や転送、エアコン制御を自動化できます。

2020年に5G(第5世代移動通信方式)の本格サービスが開始します。この5Gによって、無線でつながるあらゆるモバイル環境が大幅に刷新されます。特集2では、5Gの概要や仕組み、5Gが実現する世界について解説します。

特別企画では、米Amazon Web Services(AWS)社がオープンソースで公開した、データベース問い合わせ言語「SQL」互換の「PartiQL」を紹介します。PartiSQLは、RDB(リレーショナルデータベース)のみならず、JSON(JavaScript Object Notation)データやCSV(カンマ区切りテキスト)ファイルなどに対しても問い合わせが可能です。

このほか、緊急レポートでは、小型PC-8001の「PasocomMini PC-8001 PCGセット」なども扱っています。

今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.63。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

p.3の連載「MySQL Shellを使おう」の記事タイトル「第3回 MySQL Shellのサーバー運用管理ユーティリティ」は、「第3回 MySQL X DevAPIとドキュメントストア(その1)」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

p.9の「応募期間」にある「2019年11月25日~2019年1月20日」は「2019年11月25日~2020年1月20日」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

p.72の記事タイトル「第3回 MySQL Shellのサーバー運用管理ユーティリティ」は、「第3回 MySQL X DevAPIとドキュメントストア(その1)」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

情報は随時更新致します。

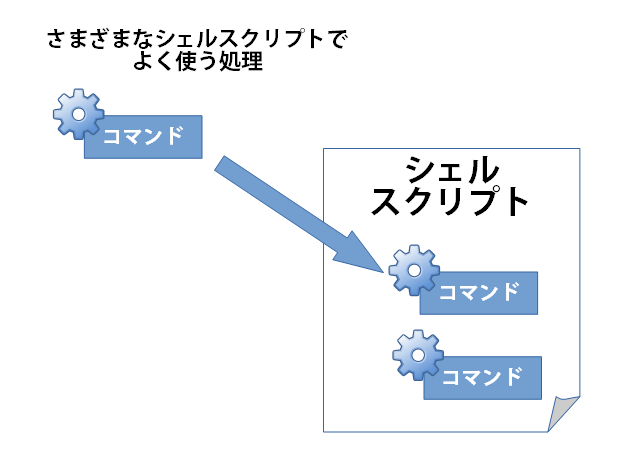

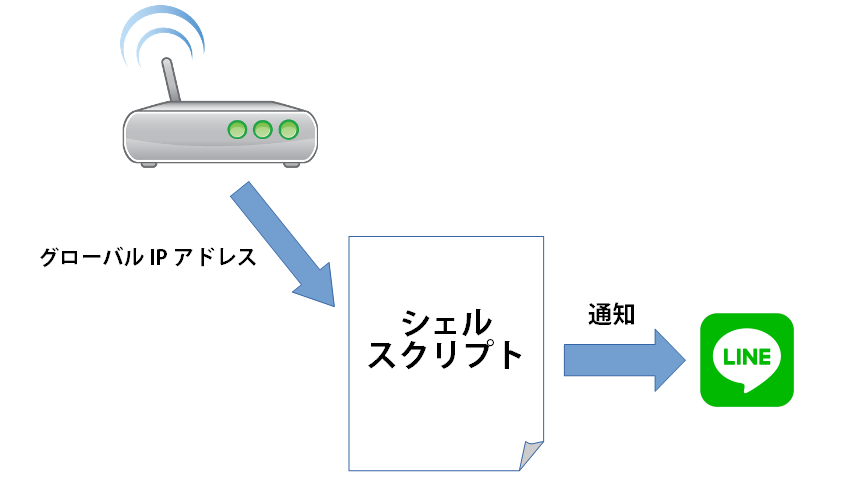

前回、「日本語の文字列をURLエンコーディング」できる適当なコマンドがなく、プログラミング言語「Python」でURLエンコーディングの処理を記述しました。シェルスクリプト内に別のプログラミング言語の記述があるのは、違和感があり、またコードも読みにくいでしょう。

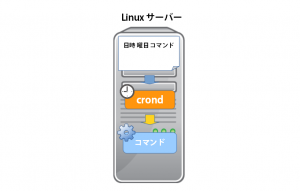

そこで、URLエンコーディングの処理をコマンド化し、シェルスクリプトと別の言語のプログラムを混在させないようにします(図1)。このように、よく使う処理をコマンド化することで、別のシェルスクリプトからも利用できます。

著者:石井 一夫

最終回は、次世代データサイエンス言語として注目されている「Julia」を紹介します。高速な実行速度、並列分散処理の容易さ、数式記述の自然さなどを特徴とするJuliaは、今後急速に普及すると考えられます。

シェルスクリプトマガジン Vol.62は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 必要パッケージを読み込むコード

|

1 2 3 4 5 6 |

using Pkg Pkg.add("Flux") using Flux using Statistics using Flux: onehotbatch, onecold, crossentropy, throttle using Base.Iterators: repeated |

図5 MNIST データを読み込むコード

|

1 2 |

imgs = Flux.Data.MNIST.images() labels = Flux.Data.MNIST.labels() |

図7 訓練用データの前処理用コード

|

1 2 |

X = hcat(float.(reshape.(imgs, :))...) Y = onehotbatch(labels, 0:9) |

図8 モデルの構築用コード

|

1 2 3 4 |

m = Chain( Dense(28^2, 32, relu), Dense(32, 10), softmax) |

図9 損失関数などの設定用コード

|

1 2 3 4 5 |

loss(x, y) = crossentropy(m(x), y) opt = ADAM() accuracy(x, y) = mean(onecold(m(x)) .== onecold(y)) dataset = repeated((X,Y),200) evalcb = () -> @show(loss(X, Y)) |

図10 訓練データを用いた学習をするコード

|

1 |

Flux.train!(loss, params(m), dataset, opt, cb = throttle(evalcb, 10)) |

図13 テストデータの前処理用コード

|

1 2 |

test_X = hcat(float.(reshape.(Flux.Data.MNIST.images(:test), :))...) test_Y = onehotbatch(Flux.Data.MNIST.labels(:test), 0:9) |

図14 テスト画像の数字を推測するコード

|

1 |

onecold(m(test_X[:,5287])) - 1 |

著者:千田貴大

PostgreSQLは、今もなお成長を続けるオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)です。オーストリアのsolid IT社が運営するDBMSに関する情報サイト「DB-Engines」(https://db-engines.com/en/)では、2017年から2年連続で「the DBMS of the year」に選ばれており、勢いがあるRDBMSといえます。本特集では、PostgreSQLの導入方法や基本的な使い方、いくつかの機能について紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.62は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図7 環境変数設定ファイル「/var/lib/pgsql/.bash_profile」の内容

|

1 2 3 4 5 6 7 |

[ -f /etc/profile ] && source /etc/profile PGDATA=/var/lib/pgsql/11/data export PGDATA # If you want to customize your settings, # Use the file below. This is not overridden # by the RPMS. [ -f /var/lib/pgsql/.pgsql_profile ] && source /var/lib/pgsql/.pgsql_profile |

図13 「pg_hba.conf」ファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 |

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # "local" is for Unix domain socket connections only local all all trust # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust # IPv6 local connections: host all all ::1/128 trust |

図16 アーカイブログ取得のための「postgresql.conf」ファイルの変更箇所

|

1 2 |

archive_mode = on archive_command = 'cp "%p" "/var/lib/pgsql/11/archive/%f"' |

図17 「recovery.conf」ファイルに記述する必要がある設定

|

1 |

restore_command = 'cp "/var/lib/pgsql/11/archive/%f" "%p"' |

著者:坂東 勝也

ユニケージでは、小さな道具の「コマンド」をシェルスクリプトで組み合わせて、さまざまな業務システムを構築しています。本連載では、毎回あるテーマに従ってユニケージによるシェルスクリプトの記述例を分かりやすく紹介します。第9回は、前回の続きとしてデータの扱い方について解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.62は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図2 LV3データ作成処理のコード(一部抜粋)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |

####################################### # LV3 の作成 echo $lv2d/$today/PROFILE* | # /home/hoge/DATA/LV2/20190919/PROFILE* tarr | ugrep -v "\*" > $tmp-list ERROR_CHECK # LV2 ファイルが存在した場合だけ処理 if [ -s "$tmp-list" ] ; then # LV2 ファイル # 1:管理番号 2:名前 3:ふりがな 4:アドレス 5:性別 # 6:年齢 7:生年月日 8:婚姻 9:血液型 10:都道府県 # 11:都道府県コード 12:携帯 13:キャリア 14:削除フラグ 15:オペレータ # 16:更新日付 cat $tmp-list | xargs cat | msort key=1@NF > $tmp-kousin ERROR_CHECK ) # 新規マスタの作成 # 1:管理番号 2:名前 3:ふりがな 4:アドレス 5:性別 # 6:年齢 7:生年月日 8:婚姻 9:血液型 10:都道府県 # 11:都道府県コード 12:携帯 13:キャリア 14:削除フラグ 15:オペレータ # 16:更新日付 up3 key=1@NF $lv3d/$yday/PROFILE $tmp-kousin | #前日マスタに本日LV2の情報をマージ # 最新の情報だけを残す getlast key=1 | #管理番号ごとに最も新しいものだけを出力 # 削除フラグ=1は除外 delr 14 1 > $lv3d/$today/PROFILE ERROR_CHECK # マスタの置換 cp $lv3d/$today/PROFILE $lv3d/PROFILE.new ERROR_CHECK mv $lv3d/PROFILE.new $lv3d/PROFILE ERROR_CHECK fi |

004 レポート exFATのLinuxカーネル実装

005 NEWS FLASH

008 特集1 PostgreSQL入門/千田貴大 コード掲載

024 特集2 Jetson Nanoを使ってみよう/橘幸彦

034 姐のNOGYO

035 特別企画 はじめてのLinux/長原宏治

050 ラズパイセンサーボードで学ぶ 電子回路の制御/米田聡 コード掲載

054 漢のUNIX/後藤大地

062 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載

066 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

068 機械学習のココロ/石井一夫 コード掲載

073 MySQL Shellを使おう/梶山隆輔

078 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一

080 香川大学SLPからお届け!/宇野光純 コード掲載

088 めし/桑原滝弥・イケヤシロウ

090 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

096 ユニケージ新コードレビュー/坂東勝也 コード掲載

102 Techパズル/gori.sh

104 コラム「平凡で地味な人生を幸せに送る」/シェル魔人

オープンソースでは人気が高いデータベース管理システム「PostgreSQL」。特集1では、このPostgreSQLの概要、WindowsやCentOSへのインストール方法、初期設定と基本操作、知っておきたい機能を解説しました。PsotgreSQLを初めて利用する人にも分かりやすい内容になっています。

特集2では、本格的なAI(人工知能)を安価に試せるGPU「Jetson Nano」を扱いました。米NVIDIA社の無料オンライントレーニングを基にして、開発者キットの立ち上げ方からAIによる画像分類までを日本語で分かりやすく紹介しています。

特別企画では、無料の基本ソフト(OS)であるLinuxについて、やさしく解説しました。この企画で「Linuxとは何か」「どう使うのか」を基本からしっかり理解してください。

このほか、ラズパイセンサーボードに接続した4桁の7セグLEDの制御、Pythonの制御構文、次世代データサイエンス言語「Julia」、MySQL Shellの運用管理ユーティリティなどを連載で紹介しています。

今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.62。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

著者:米田 聡

シェルスクリプトマガジンでは、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けのセンサー搭載拡張ボード「ラズパイセンサーボード」を制作しました。第9 回では、I/Oエキスパンダに7セグメントLEDを四つ接続してセンターからの値を表示します。

シェルスクリプトマガジン Vol.62は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 LEDを表示するライブラリ(led4digits.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 |

from mcpgpio import MCPGPIO import threading import time class LED4DIGITS(threading.Thread): # 点灯させる桁のコード __dig = [ [0b00000000, 0b00100000], #13 [0b00010000, 0b00000000], #4 [0b00001000, 0b00000000], #3 [0b00000100, 0b00000000] #2 ] # ドットのコード __dot = [0b00000000, 0b00000100] # 10 # 数値のコード __leds = [ [0b11100000, 0b00001011 ], # [7, 5, 11, 9, 8, 6] [0b00100000, 0b00001000 ], # [5, 11] [0b10100000, 0b00010011 ], # [7, 5, 12, 8, 9] [0b10100000, 0b00011010 ], # [7, 5, 12, 11, 9] [0b01100000, 0b00011000 ], # [6, 12, 5, 11] [0b11000000, 0b00011010 ], # [7, 6, 12, 11, 9] [0b11000000, 0b00011011 ], # [7, 6, 12, 11, 9, 8] [0b10100000, 0b00001000 ], # [7, 5, 11] [0b11100000, 0b00011011 ], # [7, 5, 11, 9, 8, 6, 12] [0b11100000, 0b00011010 ] # [7, 5, 11, 9, 6, 12] ] __d = 0 # 現在の桁 value = 0 # 表示する値 __term = False # 停止フラグ __p = -1 # ドットの位置 def __init__(self): threading.Thread.__init__(self) self.gpio = MCPGPIO() for i in range(16): self.gpio.setup(i, self.gpio.OUTPUT) self.gpio.output(i, self.gpio.LOW) def print(self, v): if (v > 9999) or (v < 0): return self.__p = -1 self.value = 0 if isinstance(v, int): self.value = v elif isinstance(v, float): s = '{:.4g}'.format(v) if float(s) < 10: self.value = int(float(s) * 1000) self.__p = 3 elif float(s) < 100: self.value = int(float(s) * 100) self.__p = 2 elif float(s) < 1000: self.value = int(float(s) * 10) self.__p = 1 else: self.value = int(s) else: return def stop(self): self.__term = True def run(self): while not self.__term: d = self.__d & 0b11 co = 10 ** d n = int(self.value / co) p = int(n / 10) n %= 10 # clear self.gpio.gpioa = 0 self.gpio.gpiob = 0 if (n != 0) or (d == 0) or (p > 0) or (self.__p == 3): # put a = self.__leds[n][0] | self.__dig[d][0] b = self.__leds[n][1] | self.__dig[d][1] if self.__p == d: a |= self.__dot[0] b |= self.__dot[1] self.gpio.gpioa = a self.gpio.gpiob = b self.__d += 1 time.sleep(0.002) |

図6 BME280からの温度を取得・表示するプログラム(sample.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

import time import smbus2 import bme280 from led4digits import LED4DIGITS BME280_ADDR = 0x76 BUS_NO = 1 # BME280 i2c = smbus2.SMBus(BUS_NO) bme280.load_calibration_params(i2c, BME280_ADDR) # LED Start led = LED4DIGITS() led.start() # 点灯開始 try: while True: data = bme280.sample(i2c, BME280_ADDR) led.print(data.temperature) time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: led.stop() |

筆者:宇野 光純

前回に引き続き、Windowsアプリケーションとして動く簡単な2Dゲームの開発を紹介します。汎用プログラミング言語の「C++」と、オープンソースのパソコンゲーム開発用ライブラリの「DXライブラリ」を組み合わせることで、時間と労力は必要ですが、Unityなどのゲームエンジンよりも自由度の高いゲーム開発ができます。

シェルスクリプトマガジン Vol.62は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図2 「Shot.h」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

#pragma once #include "Object.h" class Shot : public Object { private: bool flag; bool image; // true なら敵機の弾、false なら自機の弾 static int image1; // 画像ハンドル1 static int image2; // 画像ハンドル2 void SetImage(); // 画像関連設定用の関数 public: double xv, yv; // X、Y 方向の移動量 Shot(); void Update(); // 更新 void Draw(); // 描画 // 座標、速度、画像を指定し発射する void Shoot(double nx, double ny, double nxv, double nvy, bool fimg); }; |

図3 「Shot.cpp」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |

#include "DxLib.h" #include "Shot.h" #include "Info.h" int Shot::image1 = -1; int Shot::image2 = -1; Shot::Shot() { x = y = 0.0; xv = yv = 0.0; flag = true; image = false; SetImage(); } void Shot::Update() { if (flag) { x += xv; y += yv; // 画面外に出た場合、無効にする if (x < 0 || GetWidth() < x || y < 0 || GetHeight() < y) flag = false; } } void Shot::Draw() { if (flag) { if (image) DrawGraph((int)(x - size / 2), (int)(y - size / 2), image1, TRUE); else DrawGraph((int)(x - size / 2), (int)(y - size / 2), image2, TRUE); } } void Shot::SetImage() { size = 16; if (image1 == -1) image1 = LoadGraph("./images/shot1.png"); if (image2 == -1) image2 = LoadGraph("./images/shot2.png"); } // 座標、速度、画像を指定し発射する void Shot::Shoot(double nx, double ny, double nxv, double nyv, bool fimg) { x = nx; y = ny; xv = nxv; yv = nyv; image = fimg; flag = true; } |

図4 「Object.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 |

class Object { public: bool flag; // 有効無効を示すフラグ }; |

図5 「Player.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

#include "Shot.h" class Player : public Object { private: int shot_num; // 現在の弾配列の添字 int shot_span; // 弾の発射間隔 void SetShot(); // 弾関連の設定用関数 void ShotFire(); // 弾発射用の関数 public: static const int shot_max = 20; // 弾配列の要素数 Shot shot[shot_max]; // 弾配列 }; |

図6 「Player.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

Player::Player() { flag = true; // 有効フラグを設定立てる this->SetShot(); // 自機の弾関連の設定 } void Player::Update() { this->ShotFire(); // 自機の弾の発射 for (int i = 0; i < shot_max; i++) shot[i].Update(); } void Player::Draw() { for (int i = 0; i < shot_max; i++) shot[i].Draw(); } void Player::SetShot() { shot_num = 0; shot_span = 0; for (int i = 0; i < shot_max; i++) shot[i] = Shot(); } void Player::ShotFire() { if (GetKey(KEY_INPUT_Z)) { // 発射間隔shot_span が4 以上になったとき if (shot_span++ >= 4) { // 自機位置から弾を発射する shot[shot_num++].Shoot(x, y, 0, -8, false); // 配列の添字が要素数以上になったときは0 にする if (shot_num >= shot_max) { shot_num = 0; } // 発射間隔のリセット shot_span = 0; } } } |

図7 「MainScene.h」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

#include "Shot.h" #include <vector> class MainScene { private: int enemy_span; // 弾の発射間隔 double enemy_shot_base; // 発射角度 std::vector<Shot> enemy_shot; // 敵機の弾配列 public: void StageInitialize(); // パラメータ初期化用関数 void StageUpdate(); // 敵機の弾発射を実装する関数 }; |

図8 「MainScene.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |

#define _USE_MATH_DEFINES #include <math.h> MainScene::MainScene() { StageInitialize(); // 追加したパラメータの初期化 } void MainScene::Update() { for (auto itr = enemy_shot.begin(); itr != enemy_shot.end();) { if (!(*itr).flag) itr = enemy_shot.erase(itr); else { (*itr).Update(); itr++; } } StageUpdate(); // ステージの更新 } void MainScene::Draw() { for (auto itr = enemy_shot.begin(); itr != enemy_shot.end(); ++itr) (*itr).Draw(); // 敵機の弾の描画 } void MainScene::StageInitialize() { enemy_span = 0; enemy_shot_base = 0; } void MainScene::StageUpdate() { if (enemy_span++ >= 50) { double shot_v = 2.0; int shot_num = 36; for (int i = 0; i < shot_num; i++) { double angle = enemy_shot_base + M_PI / 18 * i; // 発射角度 enemy_shot.push_back(Shot()); // インスタンスを末尾に追加 enemy_shot.back().Shoot(enemy.x, enemy.y, shot_v * cos(angle), shot_v * sin(angle), true); // 発射 } enemy_shot_base += 0.1; // 基準の角度を更新 enemy_span = 0; // 発射間隔を初期化 } } |

図10 「Info.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 |

#include "Object.h" // 2 オブジェクトの当たり判定用関数 void Collision(Object *obj1, Object *obj2); |

図11 「Info.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

#include <math.h> void Collision(Object *obj1, Object *obj2) { double dx = obj1->x - obj2->x; // X 座標の差 double dy = obj1->y - obj2->y; // Y 座標の差 double ds = obj1->hit_size + obj2->hit_size; // 半径の合計 // 有効フラグが立っているかどうかの確認 if (!obj1->flag || !obj2->flag) return; // 三平方の定理を使用 if (pow(dx, 2) + pow(dy, 2) <= pow(ds, 2)) { // 当たり判定後の処理 obj1->CollisionResult(); obj2->CollisionResult(); } } |

図12 「Object.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 |

class Object { public: int hit_size; // 当たり判定エリアの半径 // 当たり判定後の処理用関数 virtual void CollisionResult() {} }; |

図13 「Player.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

class Player : public Object { public: int hp_now, hp_max; // 体力の現在値、最大値 void CollisionResult(); // 当たり判定後の処理用関数 }; |

図14 「Player.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

Player::Player() { hp_now = hp_max = 3; // 体力の初期化 } void Player::SetImage() { hit_size = 8; } void Player::CollisionResult() { if (hp_now-- < 0) flag = false; } |

図15 「Enemy.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

class Enemy : public Object { public: int hp_now, hp_max; void CollisionResult(); }; |

図16 「Enemy.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Enemy::Enemy() { hp_now = hp_max = 100; // 体力 flag = true; // 有効フラグを立てる } void Enemy::SetImage() { hit_size = 32; } void Enemy::CollisionResult() { if (hp_now-- < 0) flag = false; } |

図17 「Shot.h」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

class Shot : public Object { public: // 当たり判定後の処理用関数 void CollisionResult(); }; |

図18 「Shot.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 |

void Shot::SetImage() { hit_size = 8; } void Shot::CollisionResult() { flag = false; } |

図19 「MainScene.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

void MainScene::Update() { // 自機の弾と敵機の当たり判定処理 for (int i = 0; i < player.shot_max; i++) Collision(static_cast<Object*>(&player.shot[i]), static_cast<Object*>(&enemy)); // 自機と敵機の弾の当たり判定処理 for (auto itr = enemy_shot.begin(); itr != enemy_shot.end(); itr++) Collision(static_cast<Object*>(&player), static_cast<Object*>(&(*itr))); } void MainScene::Draw() { DrawFormatString(0, 0, GetColor(255, 255, 255), "Player : %d", player.hp_now); DrawFormatString(GetWidth() - 120, 0, GetColor(255, 255, 255), "Enemy : %d", enemy.hp_now); } |

図20 「Info.h」ファイルに追加する コード

|

1 2 3 4 |

// ゲームシーンの取得用関数 int GetGameScene(); // ゲームシーンの設定用関数 void SetGameScene(int val); |

図21 「Info.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 |

int g_GameScene; // シーン管理用変数 int GetGameScene() { return g_GameScene; } void SetGameScene(int val) { g_GameScene = val; } |

図22 「TitleScene.h」ファイルに 記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#pragma once class TitleScene { private: int wait; // 待ち時間 public: TitleScene(); bool Update(); void Draw(); }; |

図23 「TitleScene.cpp」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

#include "DxLib.h" #include "TitleScene.h" #include "Info.h" TitleScene::TitleScene() { SetBackgroundColor(100, 100, 100); // 背景を灰色に wait = 30; } bool TitleScene::Update() { // スペースキーを押したら、true を返す if (wait-- < 0 && GetKey(KEY_INPUT_SPACE)) return true; return false; } void TitleScene::Draw() { DrawFormatString(200, 200, GetColor(255, 255, 255), " タイトルです."); DrawFormatString(200, 400, GetColor(255, 255, 255), " スペースキーを押してください."); } |

図25 「ResultScene.h」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 |

#pragma once class ResultScene { public: bool Update(); void Draw(); }; |

図26 「ResultScene.cpp」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

#include "DxLib.h" #include "ResultScene.h" #include "Info.h" bool ResultScene::Update() { if (GetKey(KEY_INPUT_SPACE)) return true; // メインシーンに遷移 return false; } void ResultScene::Draw() { // ゲームクリア時 if (GetGameScene() == 2) { SetBackgroundColor(255, 255, 255); // 背景を白色に DrawFormatString(300, 200, GetColor(0, 0, 0), " ゲームクリア !!"); } // ゲームオーバー時 else { SetBackgroundColor(255, 100, 100); // 背景を赤色に DrawFormatString(300, 200, GetColor(0, 0, 0), " ゲームオーバー..."); } DrawFormatString(300, 360, GetColor(0, 0, 0), " スペースキーを押すと"); DrawFormatString(300, 380, GetColor(0, 0, 0), " タイトルに戻ります."); DrawFormatString(300, 420, GetColor(0, 0, 0), " 終了には、ESC キー."); } |

図29 「Main.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

#include "TitleScene.h" #include "ResultScene.h" int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { TitleScene ts = TitleScene(); ResultScene rs = ResultScene(); while (ProcessMessage() == 0 && ScreenFlip() == 0 && ClearDrawScreen() == 0) { // ms.Update(); ms.Draw(); は消してその部分に以下を追加 int t = 0; switch (GetGameScene()) { case 0: if (ts.Update()) { ms = MainScene(); SetGameScene(1); break; } ts.Draw(); break; case 1: if((t = ms.Update()) != 0) { SetGameScene(t); break; } ms.Draw(); break; default: if (rs.Update()) { ts = TitleScene(); SetGameScene(0); break; } rs.Draw(); break; } } } |

図30 「MainScene.h」ファイルに追加 するコード

|

1 2 3 4 5 |

class MainScene { public: // void Update(); 行は削除 int Update(); }; |

図31 「MainScene.cpp」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |

// void MainScene:Update() { 行を次の行に置き換えてから太字部分をブロック末尾に追加 int MainScene::Update() { if (player.hp_now <= 0) { return 3; } if (enemy.hp_now <= 0) { return 2; } return 0; } void MainScene::StageUpdate() { if (enemy_span++ >= 50) { // 体力が半分より大きいとき if (enemy.hp_now > enemy.hp_max / 2) { // このブロックに既存のコードを挿入 } // 体力が半分以下のとき、ランダムな角度に多数の弾を発射 else { double shot_v = 1.0 + GetRand(40) / 10.0; int shot_num = 2; for (int i = 0; i < shot_num; i++) { double angle = M_PI * (GetRand(3600) / 10.0) / 180; enemy_shot.push_back(Shot()); enemy_shot.back().Shoot( enemy.x, enemy.y, shot_v * cos(angle), shot_v * sin(angle), true ); } } } } |

著者:飯尾 淳