特別企画 ラズパイで作る簡単VPN環境

p.48の『ユーザー名の「pi」を入力して[Enter]キーを押します。』の後に『「Password:」が表示されたら、パスワードの「raspberry」を入力して[Enter]キーを押します。』が抜けていました。お詫びして訂正いたします。

情報は随時更新致します。

test

著者:増田 嶺

前回に引き続き、SLPで開発したリズムゲームを紹介します。前回はゲームで使用する譜面作成ツールについて解説しました。今回は、ゲーム本体について解説します。ゲーム本体は「Visual Studio Code」(VSCode)で開発します。

図5 「js/game/singleNote.js」ファイルに記述するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { this.height = note.height; this.width = note.width; this.frameColor = 'rgb(' + note.frameColor + ')'; // 枠の色 this.bodyColor = 'rgba(' + note.bodyColor + ')'; // 中の色 this.this.centerY = -this.height; // ノーツ中心のY座標 this.speed = speed * note.speedRatio; // px/ms // ゲーム開始から判定ラインに到達するまでの時間 this.reachTime = reachTime + note.delay; // canvasに入る時間 this.appearTime = this.reachTime - (JUDGE_LINE.centerY + this.height / 2) / this.speed; // canvasから出る時間 this.hideTime = this.reachTime + (CANVAS_H - JUDGE_LINE.centerY + this.height / 2) / this.speed; this.act = true; // 自身がヒット処理対象かどうか this.show = false; // 自身がcanvasに描画されるかどうか } } |

図6 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

(略) generateNote(data) { this.note = data.map((val) => new SingleNote(val[2], val[3])); } (略) |

図7 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { (略) } draw(x) { if (this.show) { this.centerY = JUDGE_LINE.centerY - (this.reachTime - time.elapsed) * this.speed; CTX.fillStyle = this.bodyColor; CTX.fillRect(x, this.centerY - this.height / 2, this.width, this.height); CTX.strokeStyle = this.frameColor; CTX.strokeRect( x + LINE_WIDTH / 2, this.centerY - this.height / 2 + LINE_WIDTH / 2, this.width - LINE_WIDTH, this.height - LINE_WIDTH ); } } } |

図8 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

(略) drawNote() { this.note.forEach(val => val.draw(this.x)); } (略) |

図9 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { (略) } draw(x) { (略) } update() { this.updateShow(); } updateShow() { if (this.act || this.show) { if (this.appearTime <= time.elapsed && time.elapsed <= this.hideTime) { this.show = true; } else { this.show = false; } } } } |

図11 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 |

(略) update() { this.note.forEach(val => val.update()); } (略) |

図13 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

(略) judge() { calcElapsedTime(); // 経過時間を更新 // ヒットしているノーツを抽出 const TARGET = this.note.filter(val => val.checkHit(note.hitRange[3])); // TARGETの先頭から処理、先頭ノーツのグレードがBadだった場合のみ // 二つ目以降のノーツを処理し、それらのノーツがBadだった場合は中断 const GRADE = [3] for (let i = 0; TARGET[i] && GRADE[0] === 3; i++) { GRADE[i] = TARGET[i].getGrade(); // 二つ目以降のノーツがBadの場合はそこで中断 if (i > 0 && GRADE[i] === 3) { break; } JUDGE_LINE.setGrade(GRADE[i]); // ノーツヒットのグレードを描画 TARGET[i].close(); // 判定済みのノーツ処理を停止 } } (略) |

図15 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

class SingleNote { (略) updateShow() { (略) } checkHit(range) { if (this.act && Math.abs(time.elapsed - this.reachTime) <= range) { return true; } else { return false; } } getGrade() { let grade = 3; for (let i = 2; i >= 0; i--) { if (this.checkHit(note.hitRange[i])) { grade = i; } } return grade; } } |

図16 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

class SingleNote { (略) update() { this.updateShow(); if (!this.act) { return; } // 判定ラインから自身の判定ゾーンが // 過ぎた時点で処理 if (this.reachTime < time.elapsed && !this.checkHit(note.hitRange[3])) { JUDGE_LINE.setGrade(3); this.act = false; } } (略) close() { this.act = false; this.show = false; } } |

図18 「js/game/gameScoreManager.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

(略) calcScore(grade) { switch (grade) { case 0: this.point += 100 + this.combo; this.perfect++; this.combo++; break; case 1: this.point += 80 + this.combo * 0.8; this.great++; this.combo++; break; case 2: this.point += 50 + this.combo * 0.5; this.good++; this.combo++; break; case 3: this.bad++; this.combo = 0; break; } if (this.maxCombo < this.combo) { this.maxCombo = this.combo; } } (略) |

図19 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

(略) judge() { (略) if (GRADE[i] < 3) { // Bad以外の判定ならヒットSEを鳴らす sound.playSE(sound.seList[0]); } else { sound.playSE(sound.seList[1]); // Bad判定ならバッドSEを鳴らす } gameScore.calcScore(GRADE[i]); // スコアを更新 JUDGE_LINE.setGrade(GRADE[i]); // ノーツヒットのグレードを描画 TARGET[i].close(); // 判定済みのノーツ処理を停止 } } (略) |

図20 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

class SingleNote { (略) update() { (略) if (this.reachTime < time.elapsed && !this.checkHit(note.hitRange[3])) { gameScore.calcScore(3); JUDGE_LINE.setGrade(3); this.act = false; } } (略) } |

図22 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

(略) draw() { (略) if (inputKey.status[this.key]) { const GRAD = CTX.createLinearGradient(this.x, JUDGE_LINE.centerY, this.x, CANVAS_H / 3); GRAD.addColorStop(0.0, 'rgba(' + this.actColor + ', 0.6)'); GRAD.addColorStop(1.0, 'rgba(' + this.actColor + ', 0)'); CTX.fillStyle = GRAD; CTX.fillRect(this.x, 0, this.width, JUDGE_LINE.centerY); } } (略) |

著者:飯尾 淳

本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第4回は、フラクタル図形の一種である「ヒルベルト曲線」を描く方法を解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図1 1次のヒルベルト曲線を描くPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 p = [[-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5]] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() for x in p: goto(screen_pos(x)) mainloop() |

図4 1 次のヒルベルト曲線を描くPythonコードの改良版

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 penup_flag = True p = [[-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5]] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() penup() for x in p: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |

図7 2 次のヒルベルト曲線を描くPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |

#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 penup_flag = True tm = [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] e = [ [ 1.0, 0.0, 0.0], [0.0, 1.0, 0.0], [0.0, 0.0, 1.0] ] p = [ [-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5] ] def affine_transform(m, p): return [ m[0][0] * p[0] + m[0][1] * p[1] + m[0][2], m[1][0] * p[0] + m[1][1] * p[1] + m[1][2] ] def mat_mul(m0, m1): return [ [m0[0][0]*m1[0][0]+m0[0][1]*m1[1][0]+m0[0][2]*m1[2][0], m0[0][0]*m1[0][1]+m0[0][1]*m1[1][1]+m0[0][2]*m1[2][1], m0[0][0]*m1[0][2]+m0[0][1]*m1[1][2]+m0[0][2]*m1[2][2]], [m0[1][0]*m1[0][0]+m0[1][1]*m1[1][0]+m0[1][2]*m1[2][0], m0[1][0]*m1[0][1]+m0[1][1]*m1[1][1]+m0[1][2]*m1[2][1], m0[1][0]*m1[0][2]+m0[1][1]*m1[1][2]+m0[1][2]*m1[2][2]], [m0[2][0]*m1[0][0]+m0[2][1]*m1[1][0]+m0[2][2]*m1[2][0], m0[2][0]*m1[0][1]+m0[2][1]*m1[1][1]+m0[2][2]*m1[2][1], m0[2][0]*m1[0][2]+m0[2][1]*m1[1][2]+m0[2][2]*m1[2][2]] ] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() penup() for m in tm: p2 = [ affine_transform(mat_mul(e, m), x) for x in p ] for x in p2: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |

図9 書き換えた2 次のヒルベルト曲線を描くPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

#!/usr/bin/env python from turtle import * import numpy as np SIZE = 300 penup_flag = True tm = [ np.matrix(x) for x in [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] ] e = np.eye(3) # 3次の単位行列 p = [ np.matrix(x).T for x in [ [-0.5, 0.5, 1.0], [-0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, 0.5, 1.0] ] ] def screen_pos(x): return (x[0,0]*SIZE, x[1,0]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red', 'yellow') width(5) hideturtle() penup() for m in tm: for x in [ e * m * x for x in p ]: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |

図10 図9 の赤枠部分を置き換えるPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

def hilbert(n, m): if n > 1: for m_tm in tm: hilbert(n-1, m * m_tm) else: for x in [ m * x.T for x in p ]: goto(screen_pos(x)) global penup_flag if penup_flag: pendown() penup_flag = False hilbert(3, e) |

図13 1 ~ 7 次のヒルベルト曲線を重ねて描画するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |

#!/usr/bin/env python from turtle import * import numpy as np SIZE = 300 MARGIN = 50 penup_flag = True settings = [ { 'color': 'forestgreen', 'width': 5 }, { 'color': 'navy', 'width': 4 }, { 'color': 'purple', 'width': 3 }, { 'color': 'brown', 'width': 2 }, { 'color': 'red', 'width': 2 }, { 'color': 'orange', 'width': 1 }, { 'color': 'yellowgreen', 'width': 1 } ] tm = [ np.matrix(x) for x in [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] ] e = np.eye(3) p = [ np.matrix(x).T for x in [ [-0.5, 0.5, 1.0], [-0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, 0.5, 1.0] ] ] def draw_line_to(x): goto(x[0,0]*SIZE, x[1,0]*SIZE) global penup_flag if penup_flag: pendown() penup_flag = False def reset(): penup() global penup_flag penup_flag = True def hilbert(n, m): if n > 1: for m_ in tm: hilbert(n-1, m * m_) else: for q in [ m * p_ for p_ in p ]: draw_line_to(q) setup(width = 2*SIZE+MARGIN, height = 2*SIZE+MARGIN) hideturtle() for i in range(len(settings)): reset() color(settings[i]['color'], 'white') width(settings[i]['width']) hilbert(i+1, e) onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |

著者:川嶋 宏彰

本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。今回は、入力から予測値を出力する「回帰モデル」と、その教師あり学習について紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 気温に対するチョコレート菓子支出金額の散布図をプロットするPython コード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import japanize_matplotlib # pip install japanize-matplotlibが必要 import re plt.rcParams['font.size'] = 14 # 家計調査データの読み込み beg_col = 5 # 品目の始まる列 end_col = 6 # 品目の終わる列 usecols = [3] + list(range(beg_col, end_col + 1)) # 用いる列リスト # 年月の列をインデックスとするデータフレームに df_estat = pd.read_csv('estat.csv', header=0, encoding='cp932', usecols=usecols, index_col=0, parse_dates=True, date_parser=lambda x: pd.to_datetime(x, format='%Y年%m月')) # 各品目の支出金額を各月の日数で割る(★) for col in df_estat: new_col = re.sub(r'.* (.*)【円】', r'\1 (円/日)', col) df_estat[new_col] = df_estat[col] / df_estat.index.days_in_month # 気象庁の気温データの読み込み df_jma = pd.read_csv('jma.csv', skiprows=5, header=None, encoding='cp932', usecols=[0, 1], index_col=0, parse_dates=True) hitemp_col = '平均最高気温 (℃)' # 気温の列名を変える df_jma.columns = [hitemp_col] # データフレームの結合 df = pd.merge(df_estat, df_jma, left_index=True, right_index=True) df.index.name = 'y/m' # インデックスの名前を変更 # 年と月の列を追加(後で利用) df['year'] = df_estat.index.year df['month'] = df_estat.index.month print('df (merged):\n', df) # 散布図をプロット target_col = 'チョコレート菓子 (円/日)' df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.show() |

図7 チョコレート菓子支出金額の単回帰の結果を示すPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

from sklearn.linear_model import LinearRegression reg = LinearRegression() # モデルを準備 # データを準備 X = df[[hitemp_col]].values # 平均最高気温(2次元配列)。「.values」は省略可 y = df[target_col].values # 支出金額(1次元配列)。「.values」は省略可 reg.fit(X, y) # 学習(データに直線を当てはめる) print('intercept:', reg.intercept_) # 切片 print('coef:', reg.coef_[0]) # 直線の傾き print('R2:', reg.score(X, y)) # 決定係数 df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.plot(X, reg.predict(X), 'r') plt.show() |

図10 チョコレート菓子支出金額の単回帰における残差をプロットする

Pythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 |

fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.scatter(X, y - reg.predict(X)) # 残差をプロット plt.axhline(y=0, c='r', linestyle='-') # 水平線をプロット plt.ylim([-3, 3]) plt.xlabel(hitemp_col) plt.ylabel('残差') plt.show() |

図13 年を説明変数とした単回帰のためのPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |

from matplotlib import cm from matplotlib.colors import ListedColormap def ListedGradation(cmapname, num=10): """ LinearSegmentedColormap から ListedColormap を作成 """ color_list = [] cmap = cm.get_cmap(cmapname) for i in range(num): color = list(cmap(i/num)) color_list.append(color) return ListedColormap(color_list) # 年ごとに散布図の色を変える df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, c=df['year'], cmap=ListedGradation('cividis', 11), sharex=False, figsize=(6, 5)) plt.show() # 「年」を説明変数とする単回帰 reg_year = LinearRegression() X = df[['year']].values # 年 y = df[target_col].values # 支出金額 reg_year.fit(X, y) # 学習(データに直線を当てはめる) print('intercept:', reg_year.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_year.coef_[0]) # 直線の傾き print('R2:', reg_year.score(X, y)) # 決定係数 df.plot(kind='scatter', x='year', y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.plot(X[:, 0], reg_year.predict(X), 'r') plt.show() |

図15 平均最高気温と年の二つを説明変数とした重回帰のためのPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D import numpy as np reg_multi = LinearRegression() X = df[[hitemp_col, 'year']].values # 二つの説明変数(2次元配列) y = df[target_col].values # 支出金額(1次元配列) reg_multi.fit(X, y) # 学習(データに平面を当てはめる) print('intercept:', reg_multi.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_multi.coef_) # 平面の傾き print('R2:', reg_multi.score(X, y)) # 決定係数 # 3次元散布図のプロット def scatter3d(X, y, xlabels, ylabel): fig = plt.figure(figsize=(9, 6)) ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], y) ax.set_xlabel(xlabels[0]) ax.set_ylabel(xlabels[1]) ax.set_zlabel(ylabel) ax.view_init(elev=30, azim=-60) return ax scatter3d(X, y, [hitemp_col, '年'], target_col) plt.show() # 平面(wireframe)を合わせてプロット ax = scatter3d(X, y, [hitemp_col, '年'], target_col) xlim = ax.get_xlim() ylim = ax.get_ylim() mesh_x = np.meshgrid(np.arange(*xlim, (xlim[1] - xlim[0]) / 20), np.arange(*ylim, (ylim[1] - ylim[0]) / 20)) mesh_y = reg_multi.intercept_ + reg_multi.coef_[0] * mesh_x[0] \ + reg_multi.coef_[1] * mesh_x[1] # 回帰式より予測 ax.plot_wireframe(*mesh_x, mesh_y, color='r', linewidth=0.5) plt.show() |

図18 平均最高気温と年の二つを説明変数とした重回帰の残差をプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 |

fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.scatter(X[:, 0], y - reg_multi.predict(X)) # 残差をプロット plt.axhline(y=0, c='r', linestyle='-') # 水平線をプロット plt.ylim([-3, 3])plt.xlabel(hitemp_col) plt.ylabel('残差') plt.show() |

図20 平均最高気温とアイスクリーム支出金額の散布図をプロットするPythonコード

|

1 2 3 |

target_col = 'アイスクリーム・シャーベット (円/日)' # 目的変数を変える df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.show() |

図22 多項式回帰モデルを使ったPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures from sklearn.linear_model import Ridge def poly_fit(df, xlabel, ylabel, degree=2, ylim=None): """ 多項式回帰 """ y = df[ylabel] pf = PolynomialFeatures(degree=degree, include_bias=False) Xpf = pf.fit_transform(df[[xlabel]]) reg_pf = LinearRegression(normalize=True) # reg_pf = Ridge(normalize=True, alpha=0.01) # (★) reg_pf.fit(Xpf, y) print('intercept:', reg_pf.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_pf.coef_) # 直線の傾き print('R2:', reg_pf.score(Xpf, y)) # 決定係数 fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.plot(X, y, '.', ms=8) plt.ylim(ylim) plt.xlabel(xlabel) plt.ylabel(ylabel) # x軸に等間隔に点を配置して回帰曲線を描く xlim = plt.xlim() X_lin = np.arange(*xlim, (xlim[1] - xlim[0])/50).reshape(-1, 1) Xpf_lin = pf.fit_transform(X_lin) ypf_pred = reg_pf.predict(Xpf_lin) plt.plot(X_lin, ypf_pred, color='r') X = df[[hitemp_col]].values # 平均最高気温 y = df[target_col].values # 支出金額 for p in [1, 2, 3, 20]: # 多項式の次数 poly_fit(df, hitemp_col, target_col, degree=p) plt.title(f'p = {p}') plt.show() |

著者:米田 聡

小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第7回は、ボリュームスイッチのような操作を実現する拡張基板を扱います。

シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 サンプルプログラム(sample.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |

import smbus import struct import time ADRSZRE_ADDR = 0x54 VALUE_HI = 0x00 RESET = 0x02 STEPS = 80 # 1回転=80カウント bus = smbus.SMBus(1) degree = 0.0 try: while True: temp = bus.read_word_data(ADRSZRE_ADDR, VALUE_HI) value = struct.unpack(">H", struct.pack("<H", temp))[0] if value == 0: bus.write_byte_data(ADRSZRE_ADDR, RESET, True) # Zero Reset degree = (value % STEPS) * 360.0 / STEPS print("%.1f" % degree, end='\r', flush=True) time.sleep(0.1) except KeyboardInterrupt: pass |

著者:麻生 二郎

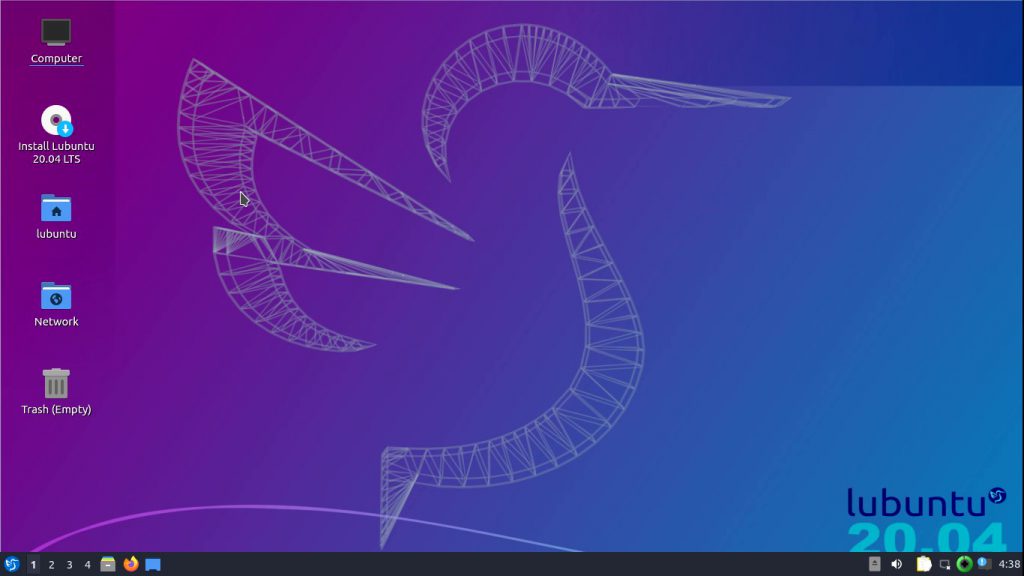

小型コンピュータボードの最上位モデルである「Raspberry Pi 4 Model B」の4G/8Gバイト版と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」のサーバー版を組み合わせて、本格的なサーバーを構築しましょう。本特集では、テレワークに役立つサーバーアプリの導入方法を紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図11 Sambaをインストールして実行するシェルスクリプト(samba_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |

#!/bin/sh ##初期設定 WORKGROUP_NAME="SHMAG" SHARE_NAME="share" SHARE_FOLDER="/var/share" ##Sambaのインストール sudo apt update sudo apt -y install samba ##旧設定バックアップ mkdir -p ~/old_settings sudo mv /etc/samba/smb.conf ~/old_settings/. ##Sambaの共有設定 cat << EOF | sudo tee /etc/samba/smb.conf > /dev/null [global] workgroup = workgroup_name dos charset = CP932 unix charset = UTF8 [share_name] comment = Raspberry Pi share path = share_folder browsable = yes writable = yes create mask = 0777 directory mask = 0777 EOF sudo sed -i -e "s%workgroup_name%'$WORKGROUP_NAME'%" /etc/samba/smb.conf sudo sed -i -e "s%share_name%'$SHARE_NAME'%" /etc/samba/smb.conf sudo sed -i -e "s%share_folder%'$SHARE_FOLDER'%" /etc/samba/smb.conf ##共有フォルダ作成 sudo mkdir -p $SHARE_FOLDER sudo chmod 777 $SHARE_FOLDER ##Sambaの設定反映 sudo systemctl restart smbd sudo systemctl restart nmbd |

図14 MediaWikiを導入するシェルスクリプト(mediawiki_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" ##必要なパッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install mediawiki imagemagick ##データベースの作成 sudo mysql -e "create database my_wiki;" sudo mysql -e "create user 'mediawiki'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on my_wiki.* to 'mediawiki'@'%';" |

図25 ownCloudをインストールするシェルスクリプト(owncloud_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |

#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" ADMIN_NAME="admin" ADMIN_PASSWORD="admin" OWNCLOUD_FILE="owncloud-10.8.0.tar.bz2" ##ヘルパースクリプト「occ」の作成 cat << EOM | sudo tee /usr/local/bin/occ #! /bin/bash cd /var/www/owncloud sudo -E -u www-data /usr/bin/php /var/www/owncloud/occ "\$@" EOM sudo chmod +x /usr/local/bin/occ ##必要・推奨パッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install apache2 libapache2-mod-php mysql-server php-imagick php-common php-curl php-gd php-imap php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-ssh2 php-xml php-zip php-apcu php-redis redis-server sudo apt -y install jq inetutils-ping ##ownCloudの設定ファイル作成 sudo sed -i "s%html%owncloud%" /etc/apache2/sites-available/000-default.conf cat << EOM | sudo tee /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf Alias /owncloud "/var/www/owncloud/" <Directory /var/www/owncloud/> Options +FollowSymlinks AllowOverride All <IfModule mod_dav.c> Dav off </IfModule> SetEnv HOME /var/www/owncloud SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud </Directory> EOM ##Apache HTTP Serverの設定 sudo a2ensite owncloud.conf sudo a2enmod dir env headers mime rewrite setenvif sudo systemctl restart apache2 ##ownCloudの入手と展開 wget https://download.owncloud.org/community/$OWNCLOUD_FILE tar -jxf $OWNCLOUD_FILE sudo mv owncloud /var/www/. sudo chown -R www-data /var/www/owncloud ##データベースの作成 sudo mysql -e "create database owncloud;" sudo mysql -e "create user 'owncloud'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on owncloud.* to 'owncloud'@'%';" ##ownCloudのインストール echo "しばらくおまちください。" occ maintenance:install --database "mysql" --database-name "owncloud" --database-user "owncloud" --database-pass $DB_PASSWORD --admin-user "$ADMIN_NAME" --admin-pass "$ADMIN_PASSWORD" myip=$(hostname -I|cut -f1 -d ' ') occ config:system:set trusted_domains 1 --value="$myip" ##バックグラウンド処理の設定 occ background:cron sudo sh -c 'echo "*/15 * * * * /var/www/owncloud/occ system:cron" > /var/spool/cron/crontabs/www-data' sudo chown www-data.crontab /var/spool/cron/crontabs/www-data sudo chmod 0600 /var/spool/cron/crontabs/www-data ##キャッシュとロックファイルの作成 occ config:system:set memcache.local --value '\OC\Memcache\APCu' occ config:system:set memcache.locking --value '\OC\Memcache\Redis' occ config:system:set redis --value '{"host": "127.0.0.1", "port": "6379"}' --type json ##ログローテーションの設定 cat << EOM | sudo tee /etc/logrotate.d/owncloud /var/www/owncloud/data/owncloud.log { size 10M rotate 12 copytruncate missingok compress compresscmd /bin/gzip } EOM |

図29 RainLoopをインストールするシェルスクリプト(rainloop_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

#!/bin/sh ##初期設定 SIZE="100M" DB_PASSWORD="admin" ##必要なパッケージの導入 sudo apt update sudo apt -y install apache2 php php-curl php-xml php-mysql mysql-server unzip ##RainLoop Webmailの導入 wget https://www.rainloop.net/repository/webmail/rainloop-community-latest.zip sudo mkdir -p /var/www/html/rainloop sudo unzip rainloop-community-latest.zip -d /var/www/html/rainloop/. sudo chown -R www-data /var/www/html/rainloop cat << EOF | sudo tee /etc/apache2/sites-available/rainloop.conf >> /dev/null <Directory /var/www/html/rainloop/data> Require all denied </Directory> EOF sudo a2ensite rainloop ##連絡先データベースの作成とApacheに反映 sudo mysql -e "create database rainloop;" sudo mysql -e "create user 'rainloop'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on rainloop.* to 'rainloop'@'%';" ##添付ファイルサイズの拡大 sudo sed -i -e "s%upload_max_filesize = 2M%upload_max_filesize = '$SIZE'%" /etc/php/7.4/apache2/php.ini sudo sed -i -e "s%post_max_size = 8M%post_max_size = '$SIZE'%" /etc/php/7.4/apache2/php.ini sudo systemctl restart apache2 |

図36 Mattermostをインストールするシェルスクリプト(mattermost_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |

#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" MATTERMOST="v5.39.0/mattermost-v5.39.0-linux-arm64.tar.gz" SITE_URL="http://192.168.11.100/" ##データベースの作成 sudo apt update sudo apt -y install mysql-server sudo mysql -uroot -e "create user 'mmuser'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -uroot -e "create database mattermost;" sudo mysql -uroot -e "grant all privileges on mattermost.* to 'mmuser'@'%';" ##mattermostの入手と展開 wget https://github.com/SmartHoneybee/ubiquitous-memory/releases/download/$MATTERMOST tar -xvzf mattermost*.gz sudo mv mattermost /opt sudo mkdir /opt/mattermost/data sudo useradd --system --user-group mattermost sudo chown -R mattermost:mattermost /opt/mattermost sudo chmod -R g+w /opt/mattermost ##設定ファイルの書き換え sudo sed -i -e 's%"postgres"%"mysql"%' /opt/mattermost/config/config.json sudo sed -i -e 's%postgres://mmuser:mostest@localhost/mattermost_test?sslmode=disable\\u0026connect_timeout=10%mmuser:'$DB_PASSWORD'@tcp(localhost:3306)/mattermost?charset=utf8mb4,utf8\&writeTimeout=30s%' /opt/mattermost/config/config.json sudo sed -i -e 's%"SiteURL": "",%"SiteURL": "'$SITE_URL'",%' /opt/mattermost/config/config.json ##起動・停止ファイルの作成 cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/mattermost.service > /dev/null [Unit] Description=Mattermost After=network.target After=mysql.service BindsTo=mysql.service [Service] Type=notify ExecStart=/opt/mattermost/bin/mattermost TimeoutStartSec=3600 KillMode=mixed Restart=always RestartSec=10 WorkingDirectory=/opt/mattermost User=mattermost Group=mattermost LimitNOFILE=49152 [Install] WantedBy=mysql.service EOF ##mattermostの起動と自動起動設定 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start mattermost sudo systemctl enable mattermost |

図43 MosP勤怠管理をインストールするシェルスクリプト(mosp_install.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

#!/bin/sh ##初期設定 MOSP="time4.war" ##必要なパッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install tomcat9 tomcat9-admin postgresql ##Mosp勤怠管理の導入 sudo chown tomcat:tomcat $MOSP sudo chmod 775 $MOSP sudo mv $MOSP /var/lib/tomcat9/webapps/. ##データベース管理者に切り替え sudo -i -u postgres ##初期設定 DBADMIN_PASSWORD="shmag" ##管理者パスワード設定 psql -c "alter role postgres with password '$DBADMIN_PASSWORD';" |

図A3 ラズパイサーバーの初期設定(ubuntu_init1.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

#!/bin/sh ##日本のタイムゾーン設定 sudo timedatectl set-timezone Asia/Tokyo ##全ソフトウエア更新 sudo apt update sudo apt -y upgrade sudo apt -y autoremove sudo apt clean ##ファームウエアアップデート sudo apt -y install rpi-eeprom sudo rpi-eeprom-update ##完了後の再起動 read -p "再起動しますか [y/N]:" YN if [ " $YN" = " y" ] || [ " $YN" = " Y" ]; then sudo reboot fi |

図A4 ラズパイサーバーの初期設定(ubuntu_init2.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |

#!/bin/sh ##固定IPアドレス IP_ADDRESS="192.168.10.100" ##旧設定バックアップ mkdir -p ~/old_settings sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml ~/old_settings/. ##新ネットワーク設定作成 cat << EOF | sudo tee /etc/netplan/50-cloud-init.yaml > /dev/null network: ethernets: eth0: dhcp4: false addresses: [ip_address/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [8.8.8.8] version: 2 EOF sudo sed -i -e "s%ip_address%$IP_ADDRESS%" /etc/netplan/50-cloud-init.yaml ##ネットワーク設定反映 sudo netplan apply |

図A3 データ領域を拡張するシェルスクリプト(storage_expand.sh)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |

#!/bin/sh ##パーティション作成とフォーマット sudo parted -s /dev/sda rm 1 sudo parted -s /dev/sda mklabel msdos sudo parted -s /dev/sda mkpart primary 0% 100% sudo mke2fs -t ext4 -F /dev/sda1 ##/varディレクトリに自動マウント sudo e2label /dev/sda1 usbssd sudo sh -c "echo 'LABEL=usbssd /var ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab" ##読み書き許可と/varディレクトリコピー sudo mount /dev/sda1 /mnt sudo chmod 777 /mnt sudo cp -a /var/* /mnt ##完了後の再起動 read -p "再起動しますか [y/N]:" YN if [ " $YN" = " y" ] || [ " $YN" = " Y" ]; then sudo reboot fi |

004 レポート UNIX基本コマンド集の新版

005 レポート IBMのフリー日本語ソフト

006 NEWS FLASH

008 特集1 本格的なホームサーバーを構築 アプリ編/麻生二郎 コード掲載

023 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(前編)」/シェル魔人

024 特集2 オープンソースのJitsiで構築しよう/橋本知里

034 特集3 キーボードを自作しよう/東峰沙希

044 特別企画 MDSを始めよう!(応用編)/生駒眞知子

054 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載

057 Hello Nogyo!

058 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載

068 タイ語から分かる現地生活/つぎみき

072 MySQLのチューニング/稲垣大助

080 PPAP/桑原滝弥、イケヤシロウ

082 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

086 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

088 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載

094 香川大学SLPからお届け!/増田嶺 コード掲載

102 Bash入門/大津真

110 Techパズル/gori.sh

111 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(後編)」/シェル魔人

小型コンピュータボードの最上位モデル「Raspberry Pi 4 Model B」と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」を組み合わせれば、省スペースの本格的なホームサーバーを構築できます。しかし、無料でも利用できるさまざまなクラウドサービスが存在している今、ホームサーバーで何をすればよいのでしょうか。特集1では、テレワークをテーマに自宅での職場環境を豊かにするサーバーアプリの導入方法を解説します。

特集2では、オープンソースのWeb会議システムソフト「Jitsi」(ジッツィ)を紹介しました。新型コロナ感染症拡大によりWeb会議が普及・一般化しています。これにより、Web会議の利便性が多くの人に伝わりました。ただし、Zeem MeetingsやCisco Webex Meetings、Microsoft TeamsのようなWeb会議サービスはとても便利ですが、無料で利用する場合は制限があります。有料版は、複数の会議を同時に行う場合はその数だけ契約したくてはいけません。この機会に無料で使えるJitsiの実力を体験してみてください。

特集3では、自作キーボードを扱いました。自宅でのテレワークが増えてノートパソコンにもつなげられるキーボードの需要は高まっています。市販のキーボードでもよいでしょうが、この機会に自分だけのキーボードを自作してみましょう。オリジナルキーボードならきーの設定をカスタマイズできるので、複数のキーを使った特別な操作も一つのキーで実現できます。

特別企画では、オープンソースのデータベース管理システムクラウドサービス「MySQL Database Service」(MDS)が備えるインメモリークエリーアクセラレータ「HeatWave」を紹介しました。HeatWaveならオンライン分析処理(OLAP)を高速に実行できます。MDSのトライアルアカウントでも利用できますので、ぜひ試してください。

このほかに、タイ王国独特の文化が分かる連載「タイ語から分かる現地生活」を開始しました。タイ在住の日本人が経験した、タイの不思議な文化に触れられます。現在のタイ(チェンマイ)の写真も多数掲載しています。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.74。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

著者:岩本 和真

SLPでは最近、Webブラウザで動作するリズムゲームをチームで開発しました。さまざまな曲でプレーできるように、リズムゲーム本体と並行して、ゲームで使用する譜面を作成するツールも開発しました。このツールもWebブラ

ウザで動作します。今回は、この譜面作成ツールの実装について紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 最初に実行されるコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

window.onload = async function() { const {bpm, musicL} = getMusicInfoViaElement() await getWidth(); await numberQLine(bpm, musicL); await setCanvas(); await setQLine(); await setXLine(); await update(); await draw(); await scrollBottom(); } |

図4 getMusicInfoViaElement()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 |

function getMusicInfoViaElement() { const bpm = document.getElementById('bpm').value; const musicL = document.getElementById('musicL').value; const musicBody = document.getElementById('musicBody').value; return {bpm, musicL, musicBody} } |

図5 getWidth()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

const can = document.getElementById("can2"); const ctx = can.getContext("2d"); can.setAttribute('style', 'background-color: #f6f7d7'); function getWidth() { return new Promise(function(resolve) { cst = window.getComputedStyle(can); canvasW = parseInt(cst.width); can.width = canvasW; resolve(); }) } |

図6 numberQLine()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 |

function numberQLine(bpm, musicL) { return new Promise(function(resolve) { qLineQty = Math.floor(musicL / (60 / bpm) + 1); resolve(); }) } |

図7 setCanvas()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

let qLineMargin = 80; function setCanvas() { return new Promise(function(resolve) { canvasH = qLineQty * qLineMargin; can.height = canvasH; ctx.translate(0, can.height); ctx.scale(1, -1); can.style.height = canvasH * 2.5 +'px'; resolve(); }) } |

図8 setQLine()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

function setQLine() { return new Promise(function(resolve) { for (let i = quarterLine.length; i < qLineQty; i++) { quarterLine[i] = new QuarterLine(i); } resolve(); }) } |

図9 QuarterLineクラスのコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

class QuarterLine { constructor(no) { this.no = no; this.y = qLineMargin * this.no + qLineMargin / 4; } update() { this.y = qLineMargin * this.no + qLineMargin / 4; } draw() { ctx.beginPath(); ctx.strokeStyle = "#3ec1d3"; ctx.lineWidth = Q_LINE_T; ctx.moveTo(0, Math.round(this.y)); ctx.lineTo(canvasW, Math.round(this.y)); ctx.stroke(); } } |

図10 setXLine()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

function setXLine() { return new Promise(function(resolve) { for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = xLine[i].length; j < qLineQty; j++) { xLine[i][j] = []; for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k] = new XthLine(i, j, k); } } } resolve(); }) } |

図11 update()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

function update() { return new Promise(function (resolve) { // ノーツの縦の長さを更新 noteH = (qLineMargin / 9 >= Q_LINE_T || divValue == 8) ? qLineMargin / 9 : Q_LINE_T // ノーツの位置と各拍、各連符の横線の位置を更新 const laneMargin = canvasW / 5; laneSet = [laneMargin / 2, laneMargin * 1.5, laneMargin * 2.5, laneMargin * 3.5, laneMargin * 4.5]; noteW = laneMargin / 3; quarterLine.forEach((val) => val.update() ) editLane.forEach((val) => val.update() ) for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].update(); } } } resolve(); }) } |

図12 draw()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

function draw() { return new Promise(function(resolve) { ctx.clearRect(0, 0, can.width, can.height); for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].draw(); } } } for (let i = 0; i < qLineQty; i++) { quarterLine[i].draw(); } editLane.forEach((val) => val.draw()) for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].drawNote(); } } } resolve(); }) } |

図13 draw()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 |

function scrollBottom() { return new Promise(function(resolve) { let target = document.getElementById('scroll'); target.scrollTop = target.scrollHeight; resolve(); } ) |

図14 レーン上のノーツをマウスクリックで制御するためのコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

let mouseDown; can.addEventListener('mousedown', async function(e) { mouseDown = true; await pos(e); await update(); await draw(); }); can.addEventListener('mouseup', function(e) { mouseDown = false; }); function pos(e) { return new Promise(function(resolve) { mouseDownX = (e.clientX - can.getBoundingClientRect().left); mouseDownY = -(e.clientY - can.getBoundingClientRect().bottom) / 2.5; resolve(); }) } |

図15 スライダ機能のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

let canScale = document.getElementById('canScale'); canScale.onchange = async function() { qLineMargin = this.value; await setCanvas(); await update(); await draw(); await scrollBottom(); } |

図16 apply()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

async function apply() { const {bpm, musicL} = getMusicInfoViaElement() await numberQLine(bpm, musicL); await setCanvas(); await setQLine(); await setXLine(); await update(); await draw(); return Promise.resolve(); } |

図17 convert()関数のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

function calcNote(jnoteValue, calced, musicBody) { return Math.round((jnoteValue+calced+musicBody*1000)*100)/100; } async function convert() { await apply(); const fileName = document.getElementById('fileName').value; const speed = document.getElementById("speed").value; const {bpm, musicL, musicBody} = getMusicInfoViaElement() const {noteValue, note32Value, note6Value} = calcNoteValue(bpm) const outInfo = Array() xLine.forEach((val1, i) => { val1.forEach((val2, j) => { val2.forEach((val3, k) => { if (val3.note) { const tmp = k < 8 ? calcNote(j*noteValue, k*note32Value, musicBody) : calcNote(j*noteValue, k%8*note6Value, musicBody) outInfo.push(Array(1, i+1, speed, tmp)) } }) }) }) createAndDownloadCsv(fileName, outInfo, bpm, musicL, musicBody); } |

筆者:川嶋 宏彰

本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。今回は「確率モデル」による機械学習である、ガウス分布を用いた教師あり学習と教師なし学習の手法を紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図2 二つの特徴量を抽出して散布図をプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.size'] = 14 penguins = sns.load_dataset('penguins') # 取り出す特徴量 features = ['bill_depth_mm', 'body_mass_g'] # ★ # 対象とするペンギン種 target_species = ['Adelie', 'Gentoo'] # ★ # 今回用いる特徴量をクラスラベルと共に取り出す df = penguins[['species'] + features].copy() df.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 # 今回用いるペンギン種のみとする df2 = df[df['species'].isin(target_species)].copy() print(df2.shape) # (274, 3) と表示される # 種(target_species)に合わせたパレットを作成 palette = {c: sns.color_palette()[k] for k, c in enumerate(df['species'].unique()) if c in target_species} fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) sns.scatterplot(data=df2, x=features[0], y=features[1], hue='species', palette=palette) plt.show() |

図4 各クラス(ペンギン種)の体重分布をプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

import numpy as np import scipy X = df2[features].values # 各個体の2次元特徴量(行数=個体数) y = df2['species'].values # 各個体のクラスラベル prob_y = {c: np.sum(y==c)/y.size for c in target_species} # 事前確率 print('Prior:', prob_y) # 平均と分散は2次元にまとめてベクトルや行列として計算しておく mu = {c: X[y==c, :].mean(axis=0) for c in target_species} # 平均 sigma2 = {c: X[y==c, :].var(axis=0, ddof=1) for c in target_species} # 不偏分散 f_idx = 1 # 用いる特徴量のindex(これは1次元の場合) fig = plt.figure(figsize=(10, 5)) ax1 = fig.add_subplot(111) ax2 = ax1.twinx() # 右の縦軸 # ヒストグラムをプロット (体重のみ) sns.histplot(ax=ax1, x=X[:, f_idx], hue=y, palette=palette, alpha=0.2) xmin = np.min(X[:, f_idx]) xmax = np.max(X[:, f_idx]) xs = np.linspace(xmin-(xmax-xmin)/10, xmax+(xmax-xmin)/10, 100) # 等間隔に100点用意 # 確率密度関数を準備 (体重のみ) norm_dist1d = {c: scipy.stats.multivariate_normal(mu[c][f_idx], sigma2[c][f_idx]) for c in target_species} for c in target_species: # 各クラスの確率密度関数をプロット sns.lineplot(ax=ax2, x=xs, y=norm_dist1d[c].pdf(xs)*prob_y[c], hue=[c]*len(xs), palette=palette) # 各データを小さな縦線でプロット sns.rugplot(x=X[:, f_idx], hue=y, palette=palette, height=0.05) ax2.set_ylabel('Probability density') ax1.set_xlabel(features[f_idx]) plt.show() |

図6 1次元での決定境界を求めるPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 |

# 曲線の上下が変化するおおよその点を求める diff = norm_dist1d['Adelie'].pdf(xs)*prob_y['Adelie'] - norm_dist1d['Gentoo'].pdf(xs)*prob_y['Gentoo'] # 符号の変化点を見つけるために隣り合う要素の積を計算 ddiff = diff[1:] * diff[:-1] print('boundary:', xs[np.where(ddiff < 0)[0][0]]) |

図8 2次元ガウス分布とその等高線を表示するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d from matplotlib import cm # 共分散行列を求めておく Sigma = {c: np.cov(X[y==c, :].T, ddof=1) for c in target_species} def gen_2dgrid(X): """ 2次元メッシュグリッドの生成 """ d = X.shape[1] xmin = X.min(axis=0) # 各列の最小値 xmax = X.max(axis=0) # 各列の最大値 xstep = [(xmax[j]-xmin[j]) / 100 for j in range(d)] # グリッドのステップ幅 xmin = [xmin[j] - 10*xstep[j] for j in range(d)] # 少し広めに xmax = [xmax[j] + 10*xstep[j] for j in range(d)] aranges = [np.arange(xmin[j], xmax[j] + xstep[j], xstep[j]) for j in range(2)] return np.meshgrid(*aranges) # d=2のときは (x0grid, x1grid) が返る def gaussian_2dgrid(m, S, x0grid, x1grid): """ 2次元ガウス分布の密度関数の値を2次元メッシュで計算 """ gaussian = scipy.stats.multivariate_normal(m, S) return gaussian.pdf(np.c_[x0grid.ravel(), x1grid.ravel()]).reshape(x0grid.shape) c = 'Adelie' # プロットするクラスを設定 xgrid_2d = gen_2dgrid(X) # xgrid_2d: (x0grid, x1grid) のような二つ組 px_adelie = gaussian_2dgrid(mu[c], Sigma[c], *xgrid_2d) # *xgrid_2d で2引数に展開 fig = plt.figure(figsize=(8, 5)) # 3次元プロット ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') # 2次元ガウシアンの3次元的プロット cmap = cm.coolwarm # カラーマップを設定 ax.plot_surface(*xgrid_2d, px_adelie, cmap=cmap) # 等高線のプロット z_offset = -np.max(px_adelie) ax.contour(*xgrid_2d, px_adelie, zdir='z', offset=z_offset, cmap=cmap) ax.set_zlim(z_offset, ax.get_zlim()[1]) ax.view_init(elev=40, azim=-60) # 3次元プロットの表示角度の設定 plt.show() |

図10 2次元ガウス分布の等高線と元データの散布図を表示するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

def plot_ellipses(ms, Ss, pys, xgrids, xylabels=None, fig=None): """ 各クラスの確率だ円をプロット """ if fig is None: fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) # 新たに作成 else: plt.figure(fig.number) # 既存のfigureを利用 levels = None # クラス名を辞書キーから取得 for c in ms.keys() if type(ms) is dict else range(len(ms)): cs = plt.contour(*xgrids, gaussian_2dgrid(ms[c], Ss[c], *xgrids)*pys[c], cmap=cmap, levels=levels) levels = cs.levels # 二つ目以降は一つ目のlevelsを利用 # 密度(山の標高)をだ円に表示 # plt.clabel(cs, inline=True, fontsize=8) if xylabels is not None: plt.xlabel(xylabels[0]) plt.ylabel(xylabels[1]) return fig plot_ellipses(mu, Sigma, prob_y, xgrid_2d, xylabels=features) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], hue=y, palette=palette) plt.show() |

図12 2次の識別による決定境界を表示するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

from sklearn.discriminant_analysis import QuadraticDiscriminantAnalysis # plot_decision_boundary()は # 注釈のリンク先を参照して別途定義 clf_qda = QuadraticDiscriminantAnalysis() clf_qda.fit(X, y) # 学習 # 決定境界の表示 fig = plot_decision_boundary(X, y, clf_qda, features, palette) # 確率だ円の表示 plot_ellipses(mu, Sigma, prob_y, xgrid_2d, fig=fig) plt.show() |

図15 ガウス分布によるデータの生成をするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) Ngen_each = 120 # 各クラスで120個体生成する場合 # 各クラスの割合を変化させてもよい X_gen = np.vstack( [np.random.multivariate_normal(mu[c], Sigma[c], Ngen_each) for c in target_species]) y_gen = np.hstack([[c] * Ngen_each for c in target_species]) sns.scatterplot(x=X_gen[:, 0], y=X_gen[:, 1], hue=y_gen, palette=palette) plt.xlabel(features[0]) plt.ylabel(features[1]) plt.show() |

図18 混合ガウス分布によるソフトクラスタリングをするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

from sklearn.mixture import GaussianMixture from sklearn.cluster import KMeans from sklearn.preprocessing import StandardScaler k = 2 # クラスタ数(非階層的クラスタリングなので決める必要がある) use_gmm = True # Falseにするとk-meansになる if use_gmm: gmm = GaussianMixture(n_components=k, covariance_type='full') # full、diagはスケーリング無しも可(sphericalでは必要) Xu = X # GMM推定による各データのクラスタID y_pred = gmm.fit_predict(Xu) else: kmeans = KMeans(n_clusters=k) # 標準化によるスケーリング Xu = StandardScaler().fit_transform(X) # k-meansによる各データのクラスタID y_pred = kmeans.fit_predict(Xu) fig = plt.figure(figsize=(11, 5)) fig.add_subplot(121) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], color='k') plt.xlabel(features[0]) plt.ylabel(features[1]) plt.title('Unlabeled data') fig.add_subplot(122) sns.scatterplot(x=Xu[:, 0], y=Xu[:, 1], hue=y_pred, palette='bright') method_str = 'GMM' if use_gmm else 'k-means' plt.title(f'{method_str} clustering') if use_gmm: plot_ellipses(gmm.means_, gmm.covariances_, gmm.weights_, xgrid_2d, fig=fig) plt.show() |

著者:飯尾 淳

本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第3回は、Pythonの言語機能である「ジェネレータ」に親しむための活用例を紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図2 「jugem.txt」の内容を行単位で反転して表示するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() lines = readJugemu() for l in lines: print(l.rstrip()[::-1]) |

図5 lines変数を使わないコード例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() for l in readJugemu(): print(l.rstrip()[::-1]) |

図6 ジェネレータを使用したPythonコード「reverse2.py」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: yield line for l in readJugemu(): print(l.rstrip()[::-1]) |

図7 関数readJugemu()が返すデータの種類を調べるPythonコード「test.py」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() lines = readJugemu() print(type(lines)) |

図8 ジェネレータ関数readJugemu()が返すデータの種類を調べるPythonコード「test2.py」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: yield line lines = readJugemu() print(type(lines)) |

図9 ジェネレータ関数readJugemu()をfor文で使用するPythonコード「reverse3.py」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: print('readJugemu') yield line for l in readJugemu(): print('main: ', end='') print(l.rstrip()[::-1]) |

図11 ハノイの塔の解を求めるPythonコード「hanoi.py」

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

#!/usr/bin/env python def hanoi(n, src, via, dst): if n <= 1: yield src, dst else: yield from hanoi(n-1, src, dst, via) yield src, dst yield from hanoi(n-1, via, src, dst) for src, dst in hanoi(3, 'A', 'B', 'C'): print(f'{src}->{dst}') |

図12 yield from構文を使わない場合のコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

#!/usr/bin/env python def hanoi(n, src, via, dst): if n <= 1: yield src, dst else: for s, d in hanoi(n-1, src, dst, via): yield s, d yield src, dst for s, d in hanoi(n-1, via, src, dst): yield s, d for src, dst in hanoi(3, 'A', 'B', 'C'): print(f'{src}->{dst}') |

著者:麻生 二郎

新型コロナウイルス感染症対策として、日々の手洗いと検温は重要です。ただ、1人暮らしの人など、それらを習慣化するのは難しいかもしれません。本特集では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と電子回路を用いて、新型コロナウイルス感染症対策を習慣化できるような支援システムを構築します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図2 pirm_sensor.pyのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(21,GPIO.IN) pir = GPIO.input(21) print(pir) |

図3 temp_sensor.pyのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

#!/usr/bin/env python3 from smbus2 import SMBus from mlx90614 import MLX90614 bus = SMBus(1) sensor = MLX90614(bus, address=0x5A) print(sensor.get_ambient(),sensor.get_object_1()) bus.close() |

図4 go_out.shのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |

#!/bin/bash ##外出確認の初期値と玄関にいる時間(秒) GOOUT_CHECK=0 STAY_TIME=3 ##表面体温の初期値と基準値 OUTSIDE_TEMP=0 OUTSIDE_TEMP_BASE=32 ##周辺温度の初期値と基準値 AMBIENT_TEMP=35 AMBIENT_TEMP_BASE=28 ##体内温度の基準値 INTSIDE_TEMP_BASE=36.7 ##体内温度との差分 INSIDE_BODY_DIFF=4.2 ##メッセージ集 MESSAGE1="おはようございます。出かける前に検温をしてください" MESSAGE2="周辺温度が${AMBIENT_TEMP}であり、検温に適していません。エアコンをかけてください" MESSAGE3="周辺温度が${AMBIENT_TEMP}です。検温を開始します。おでこをセンサーに向けてください" MESSAGE4="今朝の体温は${INSIDE_TEMP}です。正常値なので外出可能です。マスクを着用し、予備のマスクも持って出かけてください" MESSAGE5="今朝の体温は${INSIDE_TEMP}です。熱がありますので、正確に測れる体温計で再度測定してください" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##外出の確認 while [ ${GOOUT_CHECK} -lt ${STAY_TIME} ] do if [ $(pirm_sensor.py) -eq 1 ];then GOOUT_CHECK=$(echo "${GOOUT_CHECK} + 1" | bc) else GOOUT_CHECK=0 fi sleep 1 done voice_message ${MESSAGE1} ##周辺温度の確認 while [ ${AMBIENT_TEMP} -ge ${AMBIENT_TEMP_BASE} ] do AMBIENT_TEMP=$(/usr/bin/python3 temp_sensor.py | cut -d " " -f 1) voice_message ${MESSAGE2} sleep 5 done voice_message ${MESSAGE3} ##検温 while [ ${OUTSIDE_TEMP} -gt ${OUTSIDE_TEMP_BASE} ] do OUTSIDE_TEMP=$(/usr/bin/python3 temp_sensor.py | cut -d " " -f 2) sleep 1 done echo "$OUTSIDE_TEMP,$(date +%Y%m%d-%H:%M)" >> ${HOME}/body_temp.csv ##測定結果 INSIDE_TEMP=$(echo "scale=1; ${OUTSIDE_TEMP} + ${INSIDE_BODY_DIFF}" | bc) if [ ${INSIDE_TEMP} -lt ${OUTSIDE_TEMP_BASE} ]; then voice_message ${MESSAGE4} else voice_message ${MESSAGE5} fi |

図5 handwash_mouthwash.pyのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

#!/usr/bin/env python3 import board import busio i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) ads = ADS.ADS1115(i2c) chan1 = AnalogIn(ads, ADS.P0) chan2 = AnalogIn(ads, ADS.P1) print(chan1.voltage,chan2.voltage) |

図6 go_home.shのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |

#!/bin/sh ##帰宅確認の初期値 GOHOME_CHECK=0 ##手洗いとうがいの初期値 HAND_WASH=1 MOUTH_WASH=1 ##ハンドソープのポンプ圧力基準値 POMP_PUSH_BASE=3 ##うがい用コップの重量基準値 CUP_WEIGHT_BASE=3 ##メッセージ集 MESSAGE1="おかえりなさい。帰ってきたら,手を洗って、うがいをしましょう" MESSAGE2="手洗いを確認しました" MESSAGE3="うがいを確認しました" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##帰宅の確認 while [ ${GOHOME_CHECK} == 1 ] do GOHOME_CHECK=$(pirm_sensor.py) sleep 1 done voice_message ${MESSAGE1} ##手洗いとうがいの検出 while [ ${HANDWASH} == 1 -o ${MOUTHWASH} == 1 ] do ##手洗い検出の処理 HANDWASH_MOUTHWASH=$(handwash_mouthwash.py) if [ $(cut -d " " -f 1 ${HANDWASH_MOUTHWASH}) -gt ${POMP_PUSH_BASE} ]; then if [ $(HANDWASH) == 1 ]; then voice_message ${MESSAGE2} echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/handwash.csv fi HANDWASH=0 fi ##うがい検出の処理 if [ $(cut -d " " -f 2 ${HANDWASH_MOUTHWASH}) -lt ${CUP_WEIGHT_BASE} ]; then if [ $(MOUTHWASH) == 1 ]; then voice_message ${MESSAGE3} echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/mouthwash.csv fi MOUTHWASH=0 fi sleep 0.5 done |

図7 open_close.pyのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(20,GPIO.IN) window = GPIO.input(20) print(window) |

図8 ventilation.shのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |

#!/bin/bash ##メッセージ MESSAGE="窓を開けて空気を入れ換えましょう" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##在宅の確認 STAY_HOME=$(pirm_sensor.py) ##開閉の確認 OPEN_CHECK=$(open_close.py) ##換気の通知 if [ ${STAY_HOME} == 1 -a ${OPEN_CHECK} == 0 ]; then voice_message ${MESSAGE} sleep 180 if [ ${OPEN_CHECK} == 1 ]; then echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/ventilation.csv fi fi |

図9 spo2_sensor.pyのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

#!/usr/bin/env python3 import max30102 import hrcalc m = max30102.MAX30102() red, ir = m.read_sequential() hr_spo2 =hrcalc.calc_hr_and_spo2(ir, red) print(hr_spo2[2], hr_spo2[3]) |

図10 spo2.shのソースコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |

#!/bin/bash ##在宅状態の初期値 STAY_HOME=0 ##メッセージ集 MESSAGE1="寝るときは血中酸素飽和度を測定しましょう" MESSAGE2="酸素が不足しています。医療機器で正確な値を測定してください。同じ値を示せば、至急病院に連絡しましょう" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##在宅の確認 While [ ${STAY_HOME} == 0 ] do STAY_HOME=$(pirm_sensor.py) sleep 180 done ##血中酸素飽和度測定の通知 voice_message ${MESSAGE1} sleep 300 ##血中酸素飽和度の測定開始 while [ 1 ] do SPO2=$(/usr/bin/python3 spo2_sensor.py) SPO2_VALUE=$(echo ${SPO2} | cut -d " " -f 1) SPO2_JUDGE=$(echo ${SPO2} | cut -d " " -f 2) if [ ${SPO2_JUDGE} == "True" ]; then echo "${SPO2_VALUE} $(date +%Y%m%d-%H%M)" >> ${HOME}/spo2.csv if [ ${SPO2_VALUE} -le 93 ]; then voice_message ${MESSAGE2} exit 0 fi fi sleep 300 done |

著者:長久保 篤、酒井 利治

ソフトウエアの開発・生産性を高めるには「CI(Continuous Integration)/CD(Continuous Delivery)」が不可欠となっています。本特集では、CI/CDとは何か、オープンソースソフトウエアの「Jenkins」を用いてCI/CD環境を構築する方法を分かりやすく解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図9 Dockerfileの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

FROM jenkins/jenkins:2.277.4-lts-jdk11 USER root RUN apt update && apt install -y apt-transport-https \ ca-certificates curl gnupg2 \ software-properties-common RUN curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add - RUN apt-key fingerprint 0EBFCD88 RUN add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \ $(lsb_release -cs) stable" RUN apt update && apt install -y docker-ce-cli USER jenkins RUN jenkins-plugin-cli --plugins "blueocean:1.24.6 docker-workflow:1.26" |

図21 Jenkinsfileの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

pipeline { agent any stages { stage('ビルド') { steps { sh 'mvn -B -DskipTest clean package' } } stage('テスト') { steps { sh 'mvn -B test' } } stage('デプロイ') { steps { sh './jenkins/scripts/deliver.sh' } } } } |

図41 説明した内容を反映したJenkinsfile

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |

pipeline { agent { label 'mvn3' } stages { stage('ビルド') { steps { sh 'mvn -B -DskipTest clean package' archiveArtifacts artifacts: 'target/*.jar' } } stage('テスト') { steps { sh 'mvn -B test' } post { always { junit 'target/surefire-reports/*.xml' } } } stage('デプロイ') { when { branch 'master' beforeInput true } input { message "デプロイしますか?" } steps { sh './jenkins/scripts/deliver.sh' } } } post { failure { emailext ( subject: "失敗: プロジェクト '${env.JOB_NAME} [${env.BUILD_NUMBER}]'", body: """次のページでコンソールの出力を確認してください: ${env.BUILD_URL}""", recipientProviders: [developers()] ) } } } |

著者:三沢 友治

PowerShellとは、米Microsoft社が開発したシェルおよびスクリプト言語です。Windows OSや、Microsoft Office製品に関連するサービス「Microsoft 365」を管理するのに活用されています。本特集では、これからPowerShellに取り組み始めたい人を対象に、PowerShellについて基本から分かりやすく解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図47 時刻を取得するスクリプト(writeTime.ps1)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

# 現在の時刻で時間オブジェクトを取得 # 時間オブジェクトは文字列ではなく時間の情報を保持している # そのため一部の情報を容易に取得できる $date = Get-Date # 取得した時間から指定のフォーマットでファイルを上書き # 時間を取得するhh:mmを指定し、その内容をfile.txtに上書きしている。追記したい場合は >> file.txtとする $date.ToString("hh:mm") > file.txt |

図48 ランダムな名前、ランダムな作成日でファイルを作成するスクリプト(CreateRandomFiles.ps1)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |

# 指定したディレクトリにランダムな内容のファイルを指定サイズで作成する # 成功時はTrue、失敗時はFalseを返す Function CreateRandomBiteArrayFile([string]$Path, [int]$sizeMB) { try { # ランダムな10文字のファイル名を作成 $fileName = -join ((1..10) | %{(65..90) + (97..122) | Get-Random} | foreach-object {[char]$_}) # フルパスのファイル名を作る $fullFileName = $Path + "\" + $fileName + ".tmp" # ファイルの存在を確認 if(Test-Path $fullFileName) { # 同一ファイル名が失敗として終了する return $false } # 指定サイズでバイト配列を作成する $file = new-object byte[] ($sizeMB * 1024 * 1024) # バイト配列にランダムデータを入れる (new-object Random).NextBytes($file) # IO APIを利用してファイルに書き込む [IO.File]::WriteAllBytes($fullFileName, $file) # 100日の間でランダムな日を決める $day = Get-Random -maximum 100 # ファイルの作成日付を変更する(100日の間でランダム) Set-ItemProperty $fullFileName -Name LastWriteTime -Value (Get-Date).addDays($day * -1) return $true } catch { # サンプルスクリプトのため例外を大きく割愛している # 実務的なコードでは例外発生個所が分かる範囲でCatchするのが理想となる(同じ例外が発生しない粒度で) return $false } } # ファイルを格納するディレクトリ(今回の指定はカレントディレクトリ) $fileDirectoryPath = pwd # ファイルサイズ(Mバイト指定) $size = 1 # 作成ファイル数 $num = 10 # num個のファイルが作成される # ただし、ランダムなファイル名が被る場合、作成されるファイルが減る @(1..$num) | Foreach{ CreateRandomBiteArrayFile $fileDirectoryPath $size } |

004 レポート Windows 11発表

005 レポート HE C++ Transpiler

006 NEWS FLASH

008 特集1 PowerShellを学ぼう/三沢友治 コード掲載

024 特集2 JenkinsによるCI/CD/長久保篤、酒井利治 コード掲載

042 特集3 ラズパイでコロナ感染症対策/麻生二郎 コード掲載

066 特別企画 新・地球シミュレータ(ES4)への招待/今任嘉幸、上原均

074 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡

076 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載

085 Hello Nogyo!

086 CRM/桑原滝弥、イケヤシロウ

088 レッドハットのプロダクト/宇都宮卓也

096 MySQLのチューニング/稲垣大助

104 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

106 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

110 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載

114 香川大学SLPからお届け!/岩本和真 コード掲載

120 Bash入門/大津真

130 Techパズル/gori.sh

131 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(前編)」/シェル魔人

UNIXやLinuxなどのOSでは、コマンドや、コマンドをプログラムのように記述したシェルスクリプトを利用してさまざまな操作が可能です。実は、Windowsでもそのようなコマンドやシェルスクリプトに相当する仕組みが「PowerShell」として用意されています。特集1では、このPowerShellを使い始めたい人向けに、PowerShellの基本操作や構文、使いこなしなどを分かりやすく解説しています。

特集2では、「Jenkins」というオープンソースソフトウエアを紹介しています。Jenkinsは、CI(継続的インテクレーション/CD(継続的デリバリ)を実現するツールであり、アプリやシステムの開発におけるコード管理、ビルド、テスト、デプロイ(配備)などを自動化します。開発者の負担を減らし、開発効率を上げるのにはとても最適です。

特集3では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と電子回路を組み合わせて新型コロナ感染症対策を支援する四つのシステムを構築しています。電子回路を初めて触る人でも簡単に作成できますので、ぜひチャレンジしてみてください。

特別企画では、2021年3月に稼働を開始した、海洋研究開発機構が運用するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」の第4世代を紹介しています。地球シミュレータがどのようなもので、何に利用されていて、どのような仕組みで動作しているのかを知るにはよい記事です。

そのほか、2021年内の提供されるWindows 11をラズパイで試すレポート、入門者や初心者向けの機械学習連載など、面白い記事満載です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.73。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

pp.18-21の図33~図34のキャプション内容に誤りがありました。キャプションの内容が一つずつずれています。正しくは、以下の通りです。お詫びして訂正いたします。

図33 テーマ「powerlevel10k_rainbow」を適用した画面

図34 フォントのインストール

図35 インストールしたフォントをPowerShellに適用する

図36 プロファイルの配置を確認する

図37 Windows PowerShell ISEの起動

図38 ISEの初期画面

図39 インテリセンスにより候補を表示する

図40 コマンド アドオンからコマンドレットを調べる

図41 コマンド アドオンからコマンドレットを選択したら、パラメータを付けてそのまま実行できる

図42 ISEのデバックメニュー

図43 ブレークポイントは茶色で表示される

図44 スニペットを表示して挿入できる

図45 ISEが意図しない状態で停止した場合に表示されるダイアログ

図46 復元されたスクリプトはタブに「回復済み」と表示される

図47 時刻を取得するスクリプト(writeTime.ps1)

p.22の「図48 ランダムな名前、ランダムな作成日でファイルを作成するスクリプト(CreateRandomFiles.ps1)」の最終行として「}」が抜けていました。 お詫びして訂正いたします。

p.59の「図2 pirm_sensor.pyのソースコード」の先頭にある「1 !/usr/bin/env python3」は「2 #!/usr/bin/env python3」の誤りです。お詫びして訂正します。

2021年6月号(Vol.72)と同じ内容でした。2021年8月号(Vol.73)のコラムはこちらから閲覧できます(Kindle版やPDF版は反映済みです)。次号となる2021年10月号(Vol.74)にも掲載する予定です。お詫びして訂正します。

情報は随時更新致します。

著者:重松 亜夢

今回は、「gRPC」という通信プロトコルを使った、Webアプリケーションの作成方法を紹介します。gRPCを使うことで、通信量が減らせます。最近注目のマイクロサービスの連携にも活用できます。

シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 「pb/picture.proto」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

syntax = "proto3"; option go_package = "example.com/user_name/sample/pb/go/picture"; package picture; service Picture { rpc GetPictures (GetPicturesRequest) returns (GetPicturesReply) {} } message GetPicturesRequest { uint32 num = 1; } message GetPicturesReply { repeated bytes pictures = 1; } |

図4 「pb/protoc-web/Dockerfile」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 |

FROM node:15-buster WORKDIR /pb RUN npm i rimraf -g RUN curl -L -O https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/download/v3.15.8/protoc-3.15.8-linux-x86_64.zip RUN curl -L -O https://github.com/grpc/grpc-web/releases/download/1.2.1/protoc-gen-grpc-web-1.2.1-linux-x86_64 RUN unzip protoc-3.15.8-linux-x86_64.zip && cp ./bin/protoc /usr/local/bin/. && chmod +x /usr/local/bin/protoc RUN cp protoc-gen-grpc-web-1.2.1-linux-x86_64 /usr/local/bin/protoc-gen-grpc-web && chmod +x /usr/local/bin/protoc-gen-grpc-web |

図5 「pb/scripts/picture-compile.sh」ファイルに追記する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

docker build protoc-web -t streaming-protoc-web mkdir -p js/picture docker run -v "$(pwd):/pb" -w /pb --rm streaming-protoc-web \ protoc --proto_path=. picture.proto \ --js_out=import_style=commonjs:js/picture \ --grpc-web_out=import_style=typescript,mode=grpcwebtext:js/picture mkdir -p ../services/client/src/pb cp -r ./js/* ../services/client/src/pb/ |

図6 「Makefil e」ファイルの変更内容

|

1 2 3 4 |

proto: pb/js/picture/picture_pb.js # make .proto pb/js/picture/picture_pb.js: pb/picture.proto bash ./pb/scripts/picture-compile.sh |

図8 「docker-compose.yaml」ファイルに追加する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 |

proxy: container_name: sample-proxy-container image: envoyproxy/envoy-dev:1f642ab20b8975654482411537a6bdc5e2f6c4f6 ports: - "8080:8080" volumes: - ./services/proxy/envoy.yaml:/etc/envoy/envoy.yaml |

図9 「services/client/src/components/Picture.tsx」ファイルの内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |

import { useState } from 'react'; import { GetPicturesRequest, GetPicturesReply } from "../pb/picture/picture_pb"; import { PictureClient } from "../pb/picture/PictureServiceClientPb"; import { Error } from 'grpc-web'; export const Picture = () => { const [num, setNumber] = useState(1); // 枚数の指定 const [pictures, setPictures] = useState<JSX.Element[]>([]); const jspb = require('google-protobuf'); const client = new PictureClient(`http://${window.location.hostname}:8080/server`, {}, {}); const getPictures = () => { if (num <= 0) return; const request = new GetPicturesRequest(); request.setNum(num); client.getPictures(request, {}, (err: Error, response: GetPicturesReply) => { if (err || response === null) { throw err; } setPictures(jspb.Message.bytesListAsB64(response.getPicturesList()) .map((images: string, index: number) => ( <img key={`${index}`} width="200px" src={`data:image/jpg;base64,${window.atob(images)}`} alt="pictures" /> ))); }); } const onChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { const n = event.target.valueAsNumber; if (!isNaN(n)) { setNumber(n); } }; return ( <div> <input type="number" min="1" defaultValue="1" onChange={onChange} /> <button onClick={getPictures}>GetPictures</button> <div className="getPictures">{pictures}</div> </div> ); } |

図10 「services/client/src/App.tsx」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

import {Picture} from './components/Picture' import './App.css'; function App() { return ( <div className="App"> <header className="App-header"> <Picture/> </header> </div> ); } export default App; |

著者:川嶋 宏彰

本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。第1回となる今回は、機械学習の概要についても解説します。また、「k近傍法」という手法を使いながら機械学習の重要な概念をいくつか紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図7 データセットを読み込んで散布図行列をプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.size'] = 14 # seabornより読み込む場合 penguins = sns.load_dataset('penguins') # seabornではなくpalmerpenguinsから読み込む場合 # from palmerpenguins import load_penguins # penguins = load_penguins() # 散布図行列をプロット sns.pairplot(penguins, hue='species') plt.show() # 相関係数を計算 print(penguins.corr()) |

図9 二つの特徴量を抽出して散布図をプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

features = ['bill_depth_mm', 'body_mass_g'] target_species = ['Adelie', 'Gentoo'] # 特徴量をクラスラベルと共に取り出す df = penguins[['species'] + features].copy() df.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 # 読み込むデータセットを対象種のものだけにする df2 = df[df['species'].isin(target_species)].copy() print(df2.shape) # (274, 3) と表示される # カラーパレットの取得と設定 palette = sns.color_palette() palette2 = {'Adelie':palette[0], 'Gentoo':palette[2]} fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) sns.scatterplot(data=df2, x=features[0], y=features[1], hue='species', palette=palette2) # plt.axis('equal') # ★この行は後で利用 plt.show() |

図11 k-NNによる判定をするシンプルなPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

import numpy as np import scipy X = df2[features].values # 2次元特徴量 y = df2['species'].values # クラスラベル x_test = np.array([16, 4000]) # 判定したいデータ k = 5 # 近い順に何個のデータまで見るか # x_testとXの各点(各行)との距離の二乗 dist2 = ((X - x_test) ** 2).sum(axis=1) # 距離の小さいk個の点のラベル k_labels = y[np.argsort(dist2)][:k] result = scipy.stats.mode(k_labels)[0][0] # 最頻ラベル |

図12 k-NNによる判定をする改良版のPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 |

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf.fit(X, y) # 学習 y_pred = clf.predict([[16, 4000], [16, 5000]]) # 一度に複数判定 print(y_pred) |

図13 分類器の決定境界を描画するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |

import matplotlib as mpl def plot_decision_boundary(X, y, clf, xylabels=features, palette=None): # 分類器clfの決定境界を描画 fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) # 2次元空間にグリッド点を準備 xmin = X.min(axis=0) # 各列の最小値 xmax = X.max(axis=0) # 各列の最大値 xstep = [(xmax[i]-xmin[i]) / 50 for i in range(2)] # グリッドのステップ幅 xmin = [xmin[i] - 8*xstep[i] for i in range(2)] # 少し広めに xmax = [xmax[i] + 8*xstep[i] for i in range(2)] aranges = [np.arange(xmin[i], xmax[i] + xstep[i], xstep[i]) for i in range(2)] x0grid, x1grid = np.meshgrid(*aranges) # 各グリッド点でクラスを判定 y_pred = clf.predict(np.c_[x0grid.ravel(), x1grid.ravel()]) y_pred = y_pred.reshape(x0grid.shape) # 2次元に y_pred = np.searchsorted(np.unique(y_pred), y_pred) # 値をindexへ clist = palette.values() if type(palette) is dict else palette cmap = mpl.colors.ListedColormap(clist) plt.contourf(x0grid, x1grid, y_pred, alpha=0.3, cmap=cmap) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], hue=y, palette=palette) plt.legend() plt.xlim([xmin[0], xmax[0]]) plt.ylim([xmin[1], xmax[1]]) plt.xlabel(xylabels[0]) plt.ylabel(xylabels[1]) clf_orig = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_orig.fit(X, y) plot_decision_boundary(X, y, clf_orig, palette=palette2) plt.show() |

図16 スケーリング後に決定境界を描画するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

from sklearn.preprocessing import StandardScaler scaler = StandardScaler() Xs = scaler.fit_transform(X) # StandardScaler を用いず以下のようにしてもよい # Xs = (X - X.mean(axis=0))/X.std(axis=0) clf_scaled = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_scaled.fit(Xs, y) # 軸ラベル変更 xylabels = [s.replace('_mm', '_s').replace('_g', '_s') for s in features] # スケーリング後の決定境界を描く plot_decision_boundary(Xs, y, clf_scaled, xylabels=xylabels, palette=palette2) plt.show() |

図21 kの値を変えた場合の3種のペンギンの決定境界を描画するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

# 取り出す特徴量を変える features2 = ['bill_depth_mm', 'bill_length_mm'] df3 = penguins[['species'] + features2].copy() df3.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 Xs = scaler.fit_transform(df3[features2]) y = df3['species'] palette3 = dict(zip(y.unique(), palette)) # 3種用カラーパレット xylabels = [s.replace('_mm', '_s') for s in features2] for k in [1, 5, 11]: clf_scaled = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_scaled.fit(Xs, y) plot_decision_boundary(Xs, y, clf_scaled, xylabels=xylabels, palette=palette3) plt.title(f'k = {k}') plt.legend(loc='upper left', borderaxespad=0.2, fontsize=12) plt.show() |

著者:米田 聡

小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第3回は、温度、湿度、気圧を測定する拡張基板を扱います。

シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 温度、湿度、気圧を測定するサンプルプログラム(sample.py)

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

import smbus2 import bme280 BME_ADDRESS = 0x76 # BME280のI2Cアドレス bus = smbus2.SMBus(1) data = bme280.sample(bus, BME_ADDRESS) # 測定データを得る print("温度: %.2f ℃" % data.temperature) print("気圧: %.2f hPa" % data.pressure) print("湿度: %.2f %%" % data.humidity) |

著者:麻生 二郎

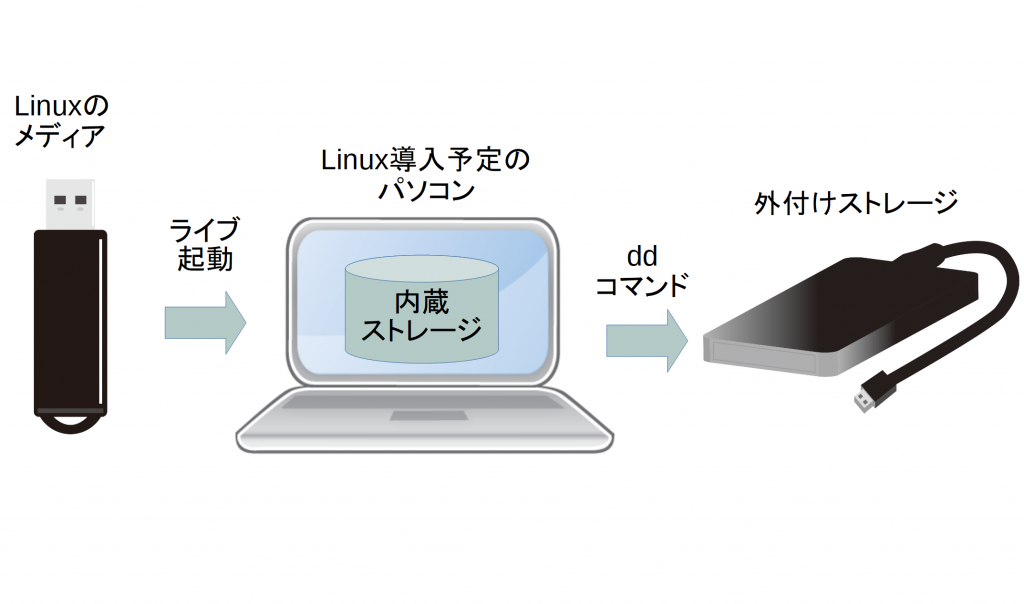

小型コンピュータボードの最上位モデルである「Raspberry Pi 4 Mobel B」の4G/8Gバイト版と、人気のLinuxディストリビューションのサーバー版「Ubuntu Server」を組み合わせて、本格的なサーバーを構築しましょう。本特集では、サーバー向けにハードウエアを強化する方法を紹介します。

シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図20 無線LANの設定

|

1 2 3 4 5 6 |

wifis: wlan0: access-points: SSID: password: パスワード dhcp4: true |

図27 固定IPアドレスを割り当てる

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

wifis: wlan0: dhcp4: false addresses: [192.168.10.100/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [192.168.10.1] access-points: SSID: password: パスワード |

004 レポート eBPF for Windows

005 レポート TechLIONが10周年

006 NEWS FLASH

008 特集1 本格的なホームサーバーを構築/麻生二郎 コード掲載

020 特集2 MDSを始めよう!(基礎編)/生駒眞知子

029 Hello Nogyo!

030 特別企画 ローコード開発基盤 OutSystems/阿島哲夫

040 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載

042 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載

052 インタプリタ/桑原滝弥、イケヤシロウ

054 レッドハットのプロダクト/暮林達也

066 Pythonあれこれ 飯尾淳

070 香川大学SLPからお届け!/重松亜夢 コード掲載

076 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

078 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

082 MySQLのチューニング/稲垣大助

090 Bash入門/大津真

098 Techパズル/gori.sh

099 コラム「ロールオーバーラップのススメ」/シェル魔人

緊急事態宣言などにより自宅にいる時間が増えています。外出できずにイライラしている、こんなときこそ、小型コンピュータボード「Rapsberry Pi」(ラズパイ)でホームサーバーを立ててみましょう。特集1では、人気のLinuxディストリビューションのサーバー版「Ubuntu Server」とラズパイを用いて、ホームサーバーを構築します。

なお、ラズパイにUbuntu Serverをインストールして初期設定を施せば、あとはパソコンとほぼ同じようにサーバーアプリを導入・できます。したがって、リアルタイムクロック(RTC)、電源バックアップ、ストレージ拡張などのハードウエア強化を中心にホームサーバーの構築を紹介します。

特集2では、オープンソースのデータベース管理システム「MySQL」のクラウドサービス「MySQL Database Service」(MDS)を紹介します。MDSは、MySQLの開発元である米Oracle社および日本オラクルが提供します。データ分析の分野では注目のサービスです。

特別企画では、大規模システムの構築可能なローコード開発基盤「OutSystems」を扱います。このOutSystemsは、無償でも使えます。OutSystemsの開発環境となる「Service Studio」を触りながら、特別企画をお楽しみください。

このほかに、入門者や初心者向けに機械学習について解説した連載「機械学習ことはじめ」が始まりました。AI(人工知能)の技術を学びたい人には最適です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.72。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

著者:飯尾淳

本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第1回は、アンケート結果から非定型なデータを取り出して集計します。

シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図5 形態素解析の処理をするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

#!/usr/bin/env python import spacy import sys nlp = spacy.load('ja_ginza') for line in sys.stdin: # 一行ずつ処理 for sent in nlp(line.strip()).sents: # 一文ずつに分解 for token in sent: # さらに文中のトークンごとに処理 # i:トークン番号, orth_:表層形, lemma_:基本形, # pos_:品詞(英語), tag_:品詞細分類(日本語) sys.stdout.write(f'{token.i}\t{token.orth_}\t{token.lemma_}\t' f'{token.pos_}\t{token.tag_}\n') sys.stdout.write('EOS\n') |

図7 名詞の連接処理と抽出をするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |

#!/usr/bin/env python import sys import re def sequence_gen(): sequence = [] for line in sys.stdin: if line == 'EOS\n': yield sequence sequence = [] continue word_info = line.strip().split('\t') pos = word_info[4].split('-') sequence.append({'surface': word_info[1], 'base': word_info[2], 'pos': pos[0]}) pattern = re.compile('N+') for seq in sequence_gen(): encode_str = ''.join('N' if w['pos'] in ('名詞') else '?' for w in seq) for m in pattern.finditer(encode_str): print(''.join(w['surface'] for w in seq[m.start():m.end()])) |

図9 データを分析してプロットするPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |

#!/usr/bin/env python import sys import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.decomposition import PCA import spacy from matplotlib import rcParams rcParams['font.family'] = 'sans-serif' rcParams['font.sans-serif'] = ['Hiragino Maru Gothic Pro', 'Yu Gothic', 'Meiryo', 'Takao', 'IPAexGothic', 'IPAPGothic', 'VL PGothic', 'Noto Sans CJK JP'] nlp = spacy.load('ja_ginza') with open(sys.argv[1]) as f: texts = [s.strip() for s in f.readlines()] vectors = [nlp(t).vector for t in texts] pca = PCA(n_components=2).fit(vectors) trans = pca.fit_transform(vectors) pc_ratio = pca.explained_variance_ratio_ plt.figure() plt.scatter(trans[:,0], trans[:,1]) i = 0 for txt in texts: plt.text(trans[i,0]+0.02, trans[i,1]-0.02, txt) i += 1 plt.hlines(0, min(trans[:,0]), max(trans[:,0]), linestyle='dashed', linewidth=1) plt.vlines(0, min(trans[:,1]), max(trans[:,1]), linestyle='dashed', linewidth=1) plt.xlabel('PC1 ('+str(round(pc_ratio[0]*100,2))+'%)') plt.ylabel('PC2 ('+str(round(pc_ratio[1]*100,2))+'%)') plt.tight_layout() plt.show() |

著者 志茂博、高畑祐輔

「インターネット誕生以来の革命」と称されることもあるブロックチェーン。そのブロックチェーン技術を利用したものの中で、幅広い用途での活用が注目されている「Ethereum(イーサリアム)」という分散アプリケーション基盤について解説します。後半では、実際に自分専用のブロックチェーンを立ち上げて操作する方法を紹介します。Ethereumとブロックチェーンの世界を体験してみてください。

シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図4 「genesis.json」ファイルに記述する内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

{ "config": { "chainId": 15 }, "nonce": "0x0000000000000042", "timestamp": "0x0", "parentHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", "extraData": "", "gasLimit": "0x8000000", "difficulty": "0x4000", "mixhash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", "coinbase": "0x3333333333333333333333333333333333333333", "alloc": {} } |

著者:樋口史弥

COVID-19の流行により、香川大学でもサークル活動に制限がかかっています。そこで、ICカードと非接触ICカードリーダーを用いて、部室の入退室をモニタリングするシステムを作成しました。部室の利用状況をリアルタイムに確認できれば密を避ける目安になりますし、何かあったときのための記録としても有用です。

シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図6 IDmを読み取って表示するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

import nfc import binascii def on_connect(tag): data={'idm': binascii.hexlify(tag.idm).decode('utf-8')} print(data) return True def main(): with nfc.ContactlessFrontend('usb:ベンダーID:プロダクトID') as clf: while clf.connect(rdwr={'targets': ['212F'], 'on-connect': on_connect}): pass if __name__ == "__main__": main() |

図7 サーバーと連携させるために挿入するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

import json from os import getenv import urllib.request def post_data(data): headers = { 'Content-Type': 'application/json', } req = urllib.request.Request(getenv('REQUEST_URI'), data=json.dumps(data).encode('utf-8'), headers=headers, method='POST') try: with urllib.request.urlopen(req) as res: if res.code == 200: result = json.loads(res.read().decode('utf-8'))['result'] if result == 'in': print('IN') else: print('OUT') except urllib.error.HTTPError as err: print("err: ", err.read()) |

図12 退出かどうかを調べるSQL 文

|

1 2 3 4 5 6 7 |

$sql = 'SELECT * '. 'FROM log INNER JOIN user '. 'ON log.user_id=user.id '. 'WHERE exit_time IS NULL '. 'AND enter_time >= DATE_SUB(CURRENT_TIMESTAMP, INTERVAL 1 DAY) '. 'AND user.idm=? '. 'ORDER BY log.enter_time DESC LIMIT 1'; |

図13 入室情報を表示するコード(index.js)により追加される情報の例

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

<div class="use_now"> <div> <div class="time">2021-03-12 12:54:31</div> <div class="name">guest</div> </div> <div> <div class="time">2021-03-12 12:42:27</div> <div class="name">user1</div> </div> </div> |

図15 音を鳴らすために挿入するPythonコード

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

from gpiozero import TonalBuzzer from gpiozero.tones import Tone from time import sleep def beep(hertz): bz = TonalBuzzer(4) bz.play(Tone(frequency=hertz)) sleep(0.2) bz.stop() |

著者 麻生二郎

小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)の最大の特徴(Picoを除く)は、LinuxなどのOSが動作することです。そのOSとして「Ubuntu」という、パソコンやサーバー向けで人気の高いLinuxディストリビューションが利用できます。本特集では、ラズパイとUbuntuを組み合わせて、Stack Overflowに似たサービスを提供できるQ&Aサイトを構築します。

シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図20 無線LANの設定

|

1 2 3 4 5 6 |

wifis: wlan0: access-points: SSID: password: パスワード dhcp4: true |

図27 固定IPアドレスを割り当てる

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

wifis: wlan0: dhcp4: false addresses: [192.168.10.100/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [192.168.10.1] access-points: SSID: password: パスワード |

004 レポート Linuxシス管向け日本語講座

005 レポート Windows 10用無償RPAツール

006 NEWS FLASH

008 特集1 はじめてのExcel VBA/松井元

018 特集2 1Rでも快適なテレワーク環境/北谷明日香

030 特集3 ラズパイ4でQ&Aサイトを構築する/麻生二郎 コード掲載

040 特別企画 ゼロから始めるEthereum/志茂博、高畑祐輔 コード掲載

051 Hello Nogyo!

052 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡

056 レッドハットのプロダクト/田中司恩

065 MySQLのチューニング/稲垣大助

064 Webhook/桑原滝弥、イケヤシロウ

074 香川大学SLPからお届け!/樋口史弥 コード掲載

080 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之

082 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一

086 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載

092 Bash入門/大津真

098 Techパズル/gori.sh

100 コラム『ユニケージの作法は「生き方」に通じる』/シェル魔人

社会人になって最も使っているソフトウエアといえば、「表計算ソフト」でしょう。その表計算ソフトの代表ともいえるのが「Micrsoft Excel」です。

それでは、「Microsoft Excelが備える『マクロ』を利用したことはありますか」という質問には、多くの人がノー(NO)と答えるでしょう。マクロは、表の作成や計算に伴う手作業を自動化し、業務効率を大幅に向上できる大切な機能です。

特集1では、Microsoft Excelのマクロを利用するためのプログラミング言語である「VBA」を紹介します。VBAを使い始めたい人向けの内容で、プログラミングスキルがない人でも理解しやすいように解説しています。

特集2では、一人暮らしの人向けに、テレワーク時代におけるインテリアコーディネーションのポイントを解説しました。コロナ禍によって在宅勤務を強いられ、自宅でのテレワークが一般的になっています。ただ、ワンルームや1Kといった1部屋の空間では、仕事とプライベートを分けることが難しく、「仕事がぜんぜん進まない」「休憩がまったく取れない」のような状況に陥ることが多いでしょう。インテリアの観点からそのような状況に陥らない工夫を紹介しています。

特集3では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」を組み合わせて、実用性の高いサーバーを構築する方法を紹介しました。Stack Overflowライクな「Q&Aサイト」が簡単に立ち上げられるので、ぜひ試してみてください。

特別企画は、グロックチェーンの「Ethereum」(イーサリアム)を解説しました。ビットコインのような仮想通貨だけではなく、企業間取引の中核システムにも活用できるEthereumなので、ぜひこの機会にEthereumを学んでみましょう。

このほかに、2本の連載が始まりました。一つは、プログラミング言語「Python」をさまざまなことを利用する「Pythonあれこれ」、もう一つは、Linuxの標準シェル「Bash」の入門です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.71。お見逃しなく!

※読者アンケートはこちら

著者:しょっさん

ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。最終回は、本番環境として恥ずかしくないシステムをリリースする方法を解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図3 最終的に実装された各レイヤーのソースコード

■「src/api/expense.ts」の経費精算部分

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; import { ExpenseModel } from "./interfaces/expenseModel"; import { ExpenseController } from "./interfaces/expenseController"; const router = Express.Router(); // DBモデルおよびコントローラのインスタンス化 const expense_model = new ExpenseModel(); const expense_controller = new ExpenseController(expense_model); // コントローラへ、DBモデルのインスタンスを引き継いでいます // POST 経費の入力 router.post("/", async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { const result = await expense_controller.submitExpense(req.body!); res.send(result); }); (略) export default router; |

■「src/interfaces/expenseController.ts」の経費精算部分

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |

import { SubmitExpense } from "../usecases/SubmitExpense"; import { IExpenseValue } from "../domains/expenseEntity"; import { ExpenseRepository } from "../adapters/ExpenseRepository"; import { IExpenseModel } from "./IExpenceModel"; export class ExpenseController { private expenseRepository: ExpenseRepository; // DBモデルのインスタンスを基にリポジトリをインスタンス化 constructor(model: IExpenseModel) { this.expenseRepository = new ExpenseRepository(model); } async submitExpense( expense: IExpenseValue ): Promise<IExpenseValue> { try { // リポジトリのインスタンスをユースケースへ引き継いでユースケースを実行 const usecase = new SubmitExpense(this.expenseRepository); const result = await usecase.execute(expense); return result.read(); } catch (error) { throw new Error(error); } } (略) } |

■「src/adapters/ExpenseRepository.ts」の経費精算部分

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

import { ExpenseEntity } from "../domains/expenseEntity"; import { IExpenseRepository } from "./IExpenseRepository"; import { IExpenseModel } from "../interfaces/IExpenceModel"; export class ExpenseRepository implements IExpenseRepository { private expense_model: IExpenseModel; // コントローラから引き継いだDBモデルのインスタンスをここで保持 constructor(model: IExpenseModel) { this.expense_model = model; } store(expense: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity> { // 特にフォーマットなど変更を今回はしていないので、そのまま保管メソッドをコール return this.expense_model.store(expense); } } |

図5 アクセス認可を制御する方法

■ロールによって実行するモデル操作を変更する

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

export class ExpenseModel implements IExpenseModel { private _userModel: IUserModel constructor(user: IUser) { this._userModel = user; } (略) findUnapproval(boss_id: number): Promise<ExpenseEntity[]> { if (this._userModel.role.find(role => role === 'APPROVER') { return Expense.findAll({ where: Sequelize.literal( `approval = ${approval_status.unapproved}` ), (略) } else { return Expense.findAll({ where: Sequelize.literal( `approval = ${approval_status.unapproved} and user_id IN (SELECT id FROM users WHERE boss_id = '${boss_id}')` ), (略) } } |

■経費精算テーブルにアクセス認可用の「role」カラムを追加してアクセス認可させる

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

export class ExpenseModel implements IExpenseModel { private _userModel: IUserModel constructor(user: IUser) { this._userModel = user; } (略) findUnapproval(boss_id: number): Promise<ExpenseEntity[]> { return Expense.findAll({ where: { approval: ${approval_status.unapproved} role: ${this._userModel.role} } (略) } } |

著者:大津真

本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。最終回となる今回は、関数について解説します。

シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()

![]()

図1 シェルスクリプト「hello1.sh」の内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

#!/bin/bash function hello() { echo "Hello Function" } hello hello hello |

図2 シェルスクリプト「param_test1.sh」の内容

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |